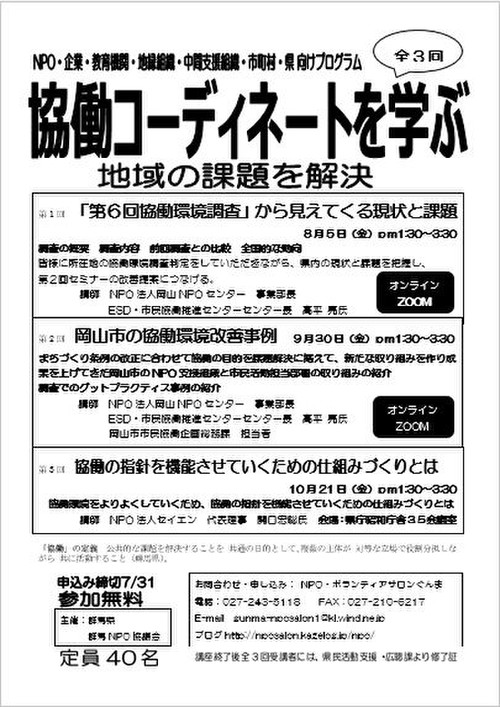

協働コーディネートを学ぶ「第6回 協働環境調査」から見えてくる現状と課題 開催しました

2022年8月5日(金)午後1時30分より、

Zoomによる「第6回 協働環境調査」から見えてくる現状と課題 を開催いたしました。

NPO法人・行政・中間支援センタースタッフなど、21名が参加いたしました。

講師は、NPO法人岡山NPOセンター事業部長

ESD・市民協働推進センターセンター長の

高平 亮 氏です。

岡山一筋でご活躍、直近8年間で37の協働事業の伴走支援に携わっていらっしゃるそうです。

今回の内容は、第6回の協働環境調査の結果を確認し、前回調査と見比べます。

課題と改善をグループで協議し、協議内容を発表する流れです。

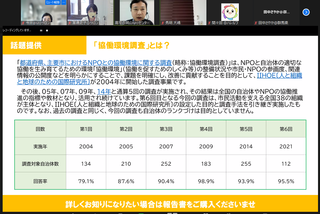

まず、「協働環境調査」とは「都道府県、主要市におけるNPOとの協働環境に関する調査」です。

NPOと自治体の適切な協働を生み育てるための環境「協働環境」の整備状況や市民・NPOの参画度、関連情報の公開度などを明らかにすることで課題を明確にし、改善に貢献することを目的としてIIHOE(人と組織と地球のための国際研究所)が2004年に開始した調査事業です。自治体のランク付けを目的としたものではありません。

今回は、群馬県と前橋市の調査内容を元に協議しました。

一部をご紹介すると、

◎協働をしくみにするためのプロセスについて。

設問:協働環境を向上するために、指針や条例が定められ、推進し評価する体制が策定されているか?

回答:群馬県では、指針または条例のどちらか一方が策定されている。

平成20年2月策定の「NPOと行政との協働に関する指針」を改定し、「協働による地域づくりに関する指針」を平成31年3月に策定。ウェブサイト上で公開している。

と、なっています。県のページはこちらから

https://www.pref.gunma.jp/07/c01g_00032.html

前回2014年の回答:NPOと協働に関する指針または条例と、推進し評価する体制が策定され、ウェブサイトで公開されている。

…となっていました。

これは、ひとつランクを落とす結果となりました。

このことから、推進し評価する体制が策定されていなかった、または公表していなかったのではないかと考えられます。

こういったことから、この部分を見直して公表していけば次につながり、ぐっと評価が上がるのではないか…等の意見をグループごとに出し合いました。

そのほかの項目でも、認識・感想を共有し、改善のためにできることを検討、少しでも前に進めるためのアクションを見つけていきました。

群馬県は、前回調査より全体の評価を落としましたが、項目によっては最高評価のものもあります。

◎自治体のウェブサイトから協働に関する必要な情報がタイムリーに入手できるか?

回答:団体一覧や検索結果などをダウンロードすることができる。また、公開されている情報をSNS等で共有できる。

群馬県はウェブサイト「NPO・ボランティアのひろば」で、情報の検索ができます。内閣府等のポータルサイトのほか、関連性のある団体などのサイトにもリンクがあります。http://npo.pref.gunma.jp/

この項目は最高得点です。全国で4都道府県だけでした。

協働の推進は、地域の複雑な課題を解決するために、多様な主体の参入を促し取り組んでいく必要があります。

どこかひとつが突出していても、だれもがその恩恵を受けられる訳ではありません。

自治体を超えて協働を整えていってほしいと締めくくられました。

今回のセミナーは、全3回の講座ではありますが、途中からの参加も受け付けております。

次回は、9月30日(金)に開催します。

テーマは「岡山市の協働環境改善事例」です。

今回講師の高平氏と、岡山市の担当者の方から、岡山市のNPO支援組織と市民活動担当部署の取り組みや、グットプラクティス事例をご紹介いただきます。

https://nposalon.kazelog.jp/npo/seminer.html

オンライン講座ですので、お気軽にご参加ください。

Android講義風景

Android講義風景

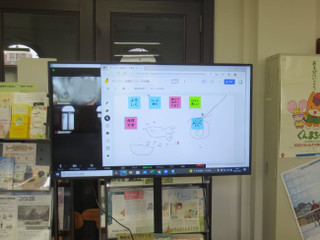

話し合いでは、なかなか意見が出にくいこともありますが、ジャムボードでは、ホワイトボードにペンで描くイメージで自由度が高く、文字入力でも付箋を貼る感覚なので盛り上がることも。

話し合いでは、なかなか意見が出にくいこともありますが、ジャムボードでは、ホワイトボードにペンで描くイメージで自由度が高く、文字入力でも付箋を貼る感覚なので盛り上がることも。