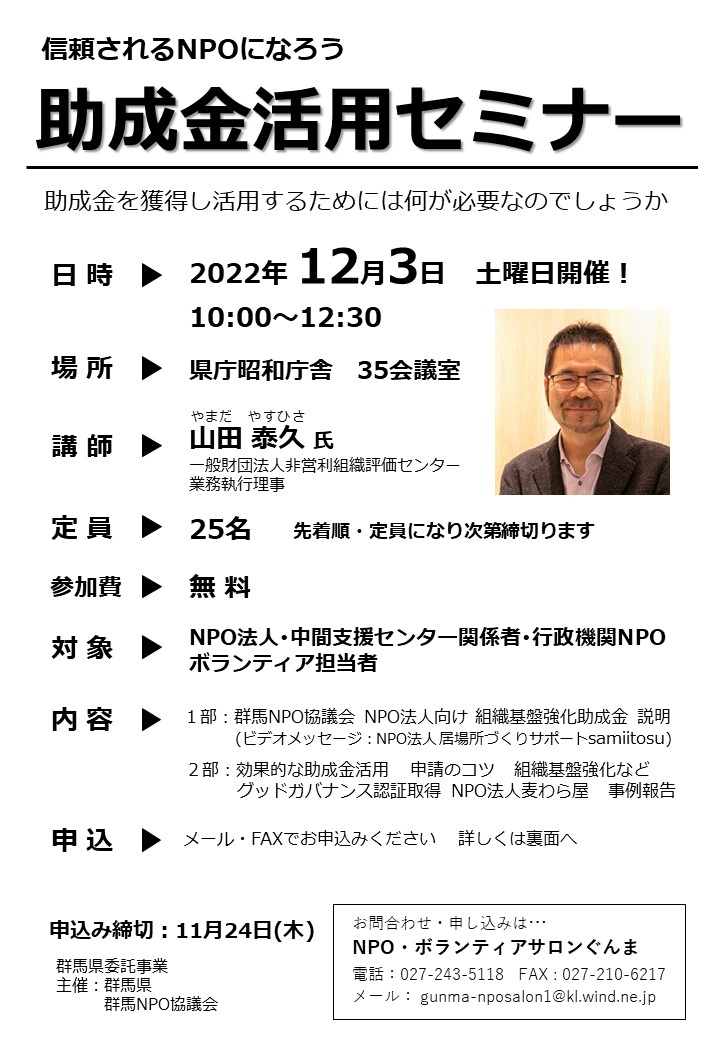

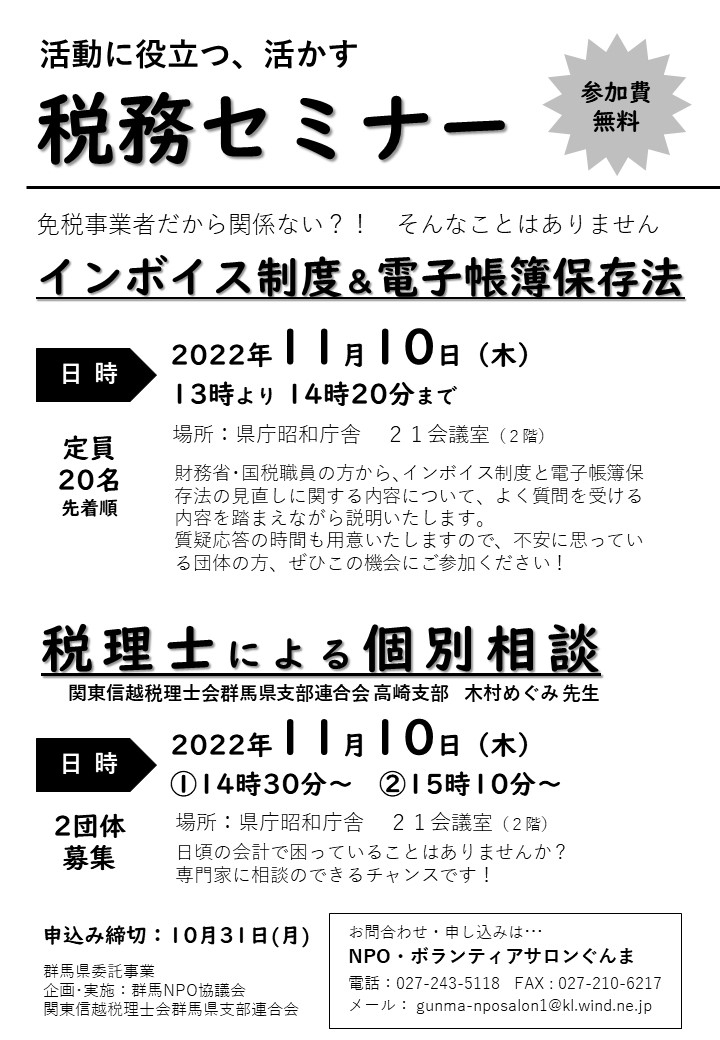

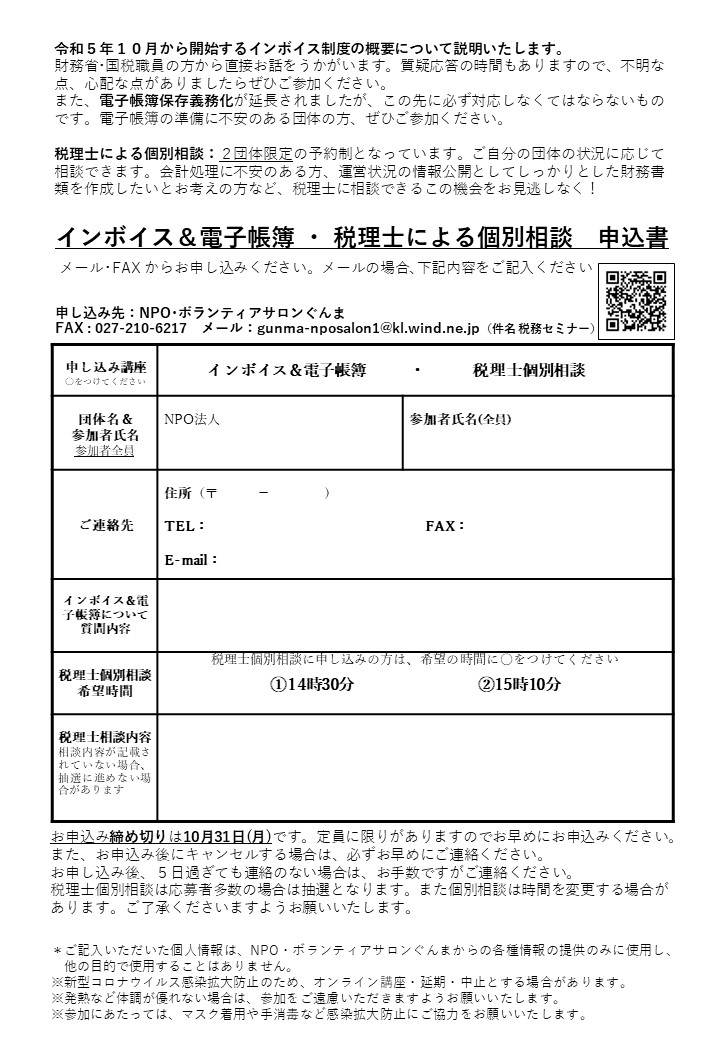

税務セミナー①インボイス制度・電子帳簿保存法説明会 開催しました

2022年11月10日(木)午後1時より、県庁昭和庁舎21会議室で

関東信越国税局消費税課 池澤一茂氏による「インボイス制度&電子帳簿保存法」説明会と

関東信越税理士会群馬県支部のご協力により「税理士による個別相談」を開催いたしました。

参加者は26名(NPO法人24名 県職員2名)でした。

≪内容≫

インボイス制度について~消費税の基本的な仕組みから知りたい方へ~

インボイス制度は、2023年(令和5年)10月1日より開始となります。

インボイス制度の正式名称は、「適格請求書等保存方式」です。

仕入税額控除の方式のことですが、事前に登録手続きが必要です。

(登録すると課税事業者として消費税の申告が必要となります)

では、実際のところ、すべての事業者がインボイスに対応する必要があるのでしょうか。

いえ、そんなことはありません。県内NPOの多くが小規模事業者で、課税売上高が1000万円以下の「免税事業者」となっています。

これまで免税事業者は、煩雑な税務をこなすことが難しいため納付を免除されています。

インボイスの事業者申請をすると「課税事業者」となり、これまで支払っていなかった消費税を納めることで収入が減ってしまいます。

免税事業者のまま事業を継続する場合は、インボイスの申請は不要で、これまでどおりで構いません。

しかし、取引先が課税事業者であった場合、インボイスがなければ仕入税額控除ができず納税額が増えるため、取引先から外されてしまう可能性がありますので注意が必要です。

また、取引先の課税事業者からインボイス登録を求められる可能性もあります。事業規模・業種・業態・取引相手など、さまざまな要素を考え判断する必要があります。

登録して課税事業者となった場合、簡易課税制度を選択することができます。(課税売上高が5000万円以下であること、事前に届け出が必要です)

インボイスの保存が必要なく、みなし仕入率(業種ごとに決められています)での計算で、事務作業の軽減を図ることができます。

そういったことから、課税事業者であっても簡易課税制度を選択している取引先にはインボイスが不要ですし、一般消費者や免税事業者にもインボイスは不要ですので、売上先がどのような相手なのかで判断、確認をしてみましょう。登録は任意です。

免税事業者の方や、取引先が免税事業者である場合の考え方についてQ&Aがあります。

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html

動画や資料はこちらからどうぞ。

https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9kixYOfBRIQFM6xcSFzcGmx_jc031qc

https://sites.google.com/hyk-hs.com/invoice2022

セミナー当日に配布しました、インボイス制度の資料は、若干ですがサロンで配架しています。

電子帳簿保存法 電子取引データの保存方法

2022年1月に電子帳簿保存法が新しくなりました。

2年間は猶予期間となっていますが、2024年1月1日以後、電子取引は電子による保存が義務化となります。

メールで請求書・領収書・契約書・見積書などのデータを受領した場合や、ホームページからそれらの書類をダウンロードした場合など、今までは印刷して保存していましたが、これからはそのような電子データの場合は、データ保存することになります。印刷する必要はありません。

受け取った場合だけでなく、送った場合についても保存が必要です。

国税庁 電子取引データ資料

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf

では、どのように保存する必要があるのでしょうか。

改ざん防止のための措置として、タイムスタンプ付与、履歴が残るシステムでの授受・保存といった方法がありますが、そのようなシステムを導入するのが難しい場合、「改ざん防止のための事務処理規定を定めて守る」でも構いません。

国税庁HPにサンプルがあります

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

そして、日付・金額・取引先で検索できるようにします。

Excelなど表計算ソフトで索引簿を作成する方法や、規則的なファイル名を付す方法があります。

電子帳簿等保存制度 特設サイトがあります。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm

電子取引データの保存は、申告所得税・法人税に関して帳簿書類の保存義務があるすべての方が対応する必要があります。

NPO法人の場合、認定NPOや法人税を納付している団体が対象となります。

また、帳簿や決算関係書類のデータ保存、紙の領収書や請求書をスキャナ保存することも可能です。

これは、利用したい方が利用する制度ですので、義務ではありません。

帳簿書類の電子化

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_01.pdf

書類のスキャナ保存

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_02.pdf

セミナー当日に配布しました、電子取引データ保存の資料は、若干ですがサロンで配架しています。

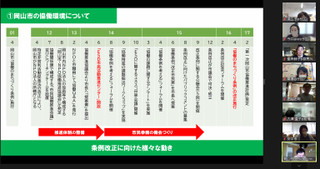

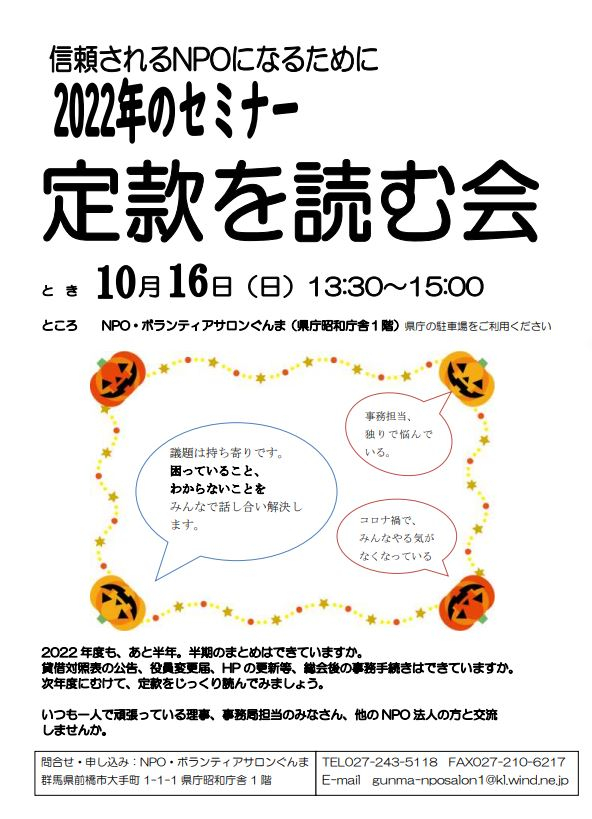

まず、自己紹介

まず、自己紹介

セミナー全体の様子です!

セミナー全体の様子です! 不明な点等は講師の先生、サロンのスタッフがサポートをしました!

不明な点等は講師の先生、サロンのスタッフがサポートをしました!