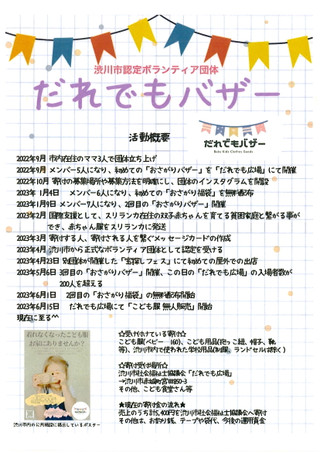

だれでもバザー

だれでもバザーは、渋川市認定のボランティア団体です。

![]() 活動会員、子ども服の寄付、活動拠点を募集中です。

活動会員、子ども服の寄付、活動拠点を募集中です。

主な活動

・リユース子ども服の無人販売(渋川市社協「だれでも広場」にて)

・スリランカにベビー服を寄付

・寄付する人、寄付される人を繋ぐメッセージカード作成

・売上の一部を「前開きパジャマ循環型社会プロジェクト」へ寄付

https://www.instagram.com/daredemo_bazaar/?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA%3D%3D

だれでもバザーは、渋川市認定のボランティア団体です。

![]() 活動会員、子ども服の寄付、活動拠点を募集中です。

活動会員、子ども服の寄付、活動拠点を募集中です。

主な活動

・リユース子ども服の無人販売(渋川市社協「だれでも広場」にて)

・スリランカにベビー服を寄付

・寄付する人、寄付される人を繋ぐメッセージカード作成

・売上の一部を「前開きパジャマ循環型社会プロジェクト」へ寄付

https://www.instagram.com/daredemo_bazaar/?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA%3D%3D

NPO・ボランティアサロンぐんまでは、以前、タオル帽子づくりに取り組み、県内に広げる活動をしていました。

今ではタオル帽子は全県・全国に広がり、様々な団体や場でタオル帽子がつくられ、病院などで活用されています。

今般、つくりためていたタオル帽子を、県内でも積極的にタオル帽子づくりに取り組んでいる認定NPO法人じゃんけんぽんに贈呈いたしました。

★認定NPO法人じゃんけんぽんが開設しているカフェ「近隣大家族」では、様々なイベント、活動を行っています。訪問した日も、何人か集まってタオル帽子を作っていました。

つくったタオル帽子は、近隣の病院に寄付したり、欲しい方にはカフェで販売もしているそうです。(売上は、材料のタオル代にあてているそうです。)今では、つくったタオル帽子は、がん患者さんだけではなく、お風呂上りや、プール帰りの子どもたちにも喜ばれています。最近では、子ども向けに、かわいい柄のものや耳つきのものなど、工夫がほどこされています。

★「近隣大家族」は、認定NPO法人じゃんけんぽんが様々な事業・活動を行っている中で「だれでもいつでも気軽に過ごせるみんなの居場所」として開設しているカフェです。

「近隣大家族」では、日替わりランチを提供するほかに、毎日のようにいろいろなイベントがあり、スタッフ・お客さんの線引きもなく、みんなでわいわいと過ごせる地域の居場所となっています。訪問した日も、タオル帽子をつくったり、PC作業したり、おしゃべりしたり、来た人それぞれがおもいおもいの過ごし方で、ゆったりとした時間が流れていました。

お近くに来た際は、ぜひお立ち寄りください。

(高崎市市民活動センター・ソシアス、高崎イオンのすぐ近くです。)

![]() 認定NPO法人 じゃんけんぽん について

認定NPO法人 じゃんけんぽん について

https://www.jankenpon.jp/

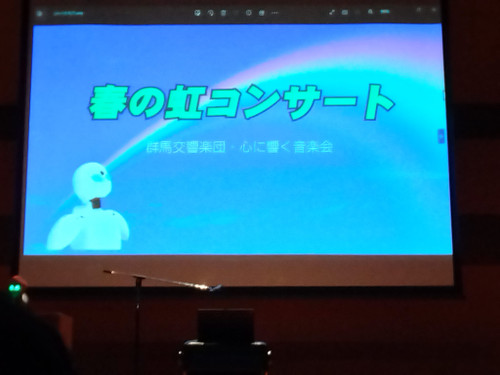

2023年3月21日(祝日)高崎市たまごホールにおいて群馬交響楽団・心に響く音楽会が開催されました。

主催は虹ぐら(虹色グラデーション):外出に困難を抱える人たちがつながのLINEコミュニティです。

当日は100名を超える人たちが参加していました。

![]() 1部はメッセージと詩と歌

1部はメッセージと詩と歌

斉藤久美子さんがOriHimeロボットによりメッセージをつたえ、夫の信雄さんは会場からご挨拶がありました。

つづいて新井美紀さんに」よる「どんないのちも…」というメッセージトーク

新井さんは大学院在学中に、突然の病気からお体が不自由になり、苦悩とそこから希望、生きるちからについてお話されました。

人口の15%の人々は何らかの障害を抱えています。一人で抱え込まず、高い視点や様々な角度、時間軸を広げることが大切です。

「手離すことでしか身につけられない大きなものがある」という言葉が印象に残りました。

新井美紀さんが作詞の「樹になった鳥」という2018年わたぼうし音楽祭大賞の歌を妹の楓さんが歌いました。透明感のあるやさしい歌声が会場を包みました。

![]() 2部は群馬交響楽団・アンサンブルMINNTのコンサートです。

2部は群馬交響楽団・アンサンブルMINNTのコンサートです。

バイオリン:松本花菜さん コントラバス:市川哲郎さん フルート:中条秀記さん

ファゴット:奈波和美さん ホルン:竹村淳司さん

弦楽器、木管楽器、金管楽器の大変めずらしい編成でした。

1.ブラームス/ハンガリー舞曲5番

2.春メドレー

3.岡野貞一/ふるさと

4.中村八大/上を向いて歩こう

5.見岳章/川の流れのように

6.チャイコフスキー/くるみ割り人形から トレパック鼻のワルツ

アンコール

とおよそ45分間 聞きなれたクラッシックの名曲にポップスなど織り交ぜたプログラムが演奏されました。

途中ホルン奏者が3.5mのゴムホースとロートにマウスピースをつけ、音階を出すという実演が披露され、会場を沸かせました。

OriHimeロボットが最前列に置かれ、遠隔操作をしているパイロットにもコンサートを配信していました。

4月23日(日)小平の里カッコソウ祭りに行って来ました。

小平の里では、山野草ブームによって盗掘され自生地は破滅状態となってしまったカッコソウを復活保護しています。開花時期に合わせ管理地を公開し、保存への理解を深めてもらう機会としてこの祭りを開催しています。『種の保存法により一切の移動が禁止されている為、管理地内でしか守れない』『地下茎のため一か所病気になると絶滅してしまう恐れがある』など、カッコソウを守っていく上での要点等説明など、斜面に設けられた遊歩道を歩きながらボランティアさんの説明を聞きました。

今年は開花が遅いとの事で三分咲きとの事でしたが、杉林の急な斜面にきれいなピンクの花が咲いていました。

高崎市吉井町本郷にあるボランティア団体 がんばるお母さん支援事業 iitoko いいとこを訪問させていただきました。

代表の浅香さんにお話を伺いました。

浅香さんは幼稚園教諭や保育専門学校講師、発達障害放課後等デイ指導員等の活動を通して、障害のお子さんをお持ちの頑張っているお母さんを応援したいと強く思うようになり、2014年5月に団体を立ち上げました。

障害のあるお子さんの子育てで困っていることを相談できる場を設け、お母さんの心に寄り添い、お母さんの「こうだったらいいのにな」を叶える応援をされています。

元日本舞踊の教室だった天井が高く、広々とした部屋にはおもちゃや本が沢山。毎週金・土・日の午前中には「遊びのひろ場」が開かれています。

月に一度開かれている「iitoko 飯&お母さんの集い」の小山先生のマクロビオティックランチをいただきました。だしを使っているのは左上の湯むきしたトマトに使った昆布のみ。トウモロコシのスープは芯まで一緒に煮て素材のうま味が凝縮されていました。体に良いものをいただいて心までデトックスされたような気持ちになりました。

美容師のスタッフの方の「iitoko カット」も行っています。髪を触られたり、切るのを嫌がるお子さんもiitoko なら大丈夫だそう。

浅香さんやスタッフの方とお話していると、まるで実家か親戚の家にいるような居心地の良さを感じました。

他にもiitoko の活動は多岐にわたっています。

がんばるお母さん支援事業 iitoko いいとこの 活動の様子や予定表はこちら

障害のある人もない人も気軽に立ち寄れる地域のサロンを目指されています。

![]() 我がまちを、みんなで支えるボランティア

我がまちを、みんなで支えるボランティア ![]()

〇富岡市生涯学習センターにて、平成25年10月20日(日) 市内のボランティア21団体(NPO法人含む)が集まりそれぞれの活動発表を行いました。富岡市民の皆様にボランティアの心をもっと広めたいとの願いから、始まった催しも今回で6回目。雨の中大勢の来館がありました。

〇富岡市生涯学習センターにて、平成25年10月20日(日) 市内のボランティア21団体(NPO法人含む)が集まりそれぞれの活動発表を行いました。富岡市民の皆様にボランティアの心をもっと広めたいとの願いから、始まった催しも今回で6回目。雨の中大勢の来館がありました。

![]() 富岡市のキャラクター お富ちゃんも応援にきていました。 ※お富ちゃん豆知識 10/3誕生日(と・10、み3) ずっと14歳 女工さんです。

富岡市のキャラクター お富ちゃんも応援にきていました。 ※お富ちゃん豆知識 10/3誕生日(と・10、み3) ずっと14歳 女工さんです。

1階‥模擬店 各種展示 2階‥見て、聞いて、体験しよう! 3階‥イベント盛り沢山 いろいろ経験してみよう! のコンセプトで大人から子供まで参加・体験出来る催しが沢山有り、賑わっていました。

![]() 自然史博物館ボランティア ミニ移動動物博物館・ミニ科学教室 富岡地域に生息している、野ウサギ・タヌキ・ハクビシン他のはく製が展示され、普段触れる事の無い動物を撫で、「柔らかい!」「カワイイ!」が聞こえました。

自然史博物館ボランティア ミニ移動動物博物館・ミニ科学教室 富岡地域に生息している、野ウサギ・タヌキ・ハクビシン他のはく製が展示され、普段触れる事の無い動物を撫で、「柔らかい!」「カワイイ!」が聞こえました。

![]() 富岡おもちゃの病院 壊れて捨てられる運命のおもちゃを治療(修理)して下さるボランティア団体です。 持ち込み即日治るおもちゃや、次回の開院日までお預かりするケースも有ります。その理由は古いおもちゃの部品は現存せず、手作りとなる為だそうです。 詳細はこちら

富岡おもちゃの病院 壊れて捨てられる運命のおもちゃを治療(修理)して下さるボランティア団体です。 持ち込み即日治るおもちゃや、次回の開院日までお預かりするケースも有ります。その理由は古いおもちゃの部品は現存せず、手作りとなる為だそうです。 詳細はこちら

![]() NPOくらし&地域づくりサポーターズ 休耕田を利用して収穫したもち米を販売していました。 又、協力団体 妙義野菜の会の野菜・花・惣菜の販売が行われていました。(定年後の男性が農地を活用して、野菜を栽培・収穫した野菜を女性が惣菜に加工・販売)

NPOくらし&地域づくりサポーターズ 休耕田を利用して収穫したもち米を販売していました。 又、協力団体 妙義野菜の会の野菜・花・惣菜の販売が行われていました。(定年後の男性が農地を活用して、野菜を栽培・収穫した野菜を女性が惣菜に加工・販売)

![]() 寝たきり予防の会 健康体操の実演と指導 ・予防体操(怪我の予防、病気予防、肥満予防、老化予防) 健康全般に関する研修 ・生活習慣についての学習、病気や健康に関する学習、緊急法の実習、体力測定等行う。

寝たきり予防の会 健康体操の実演と指導 ・予防体操(怪我の予防、病気予防、肥満予防、老化予防) 健康全般に関する研修 ・生活習慣についての学習、病気や健康に関する学習、緊急法の実習、体力測定等行う。

![]() 1階ホール 富岡ユネスコ少年少女合唱団の合唱が披露されました。 他、フラダンス・慰問演奏会の発表・ギター演奏・歌・舞踊披露、手話コーラスの楽しい催し物がズラリ勢揃いでした。

1階ホール 富岡ユネスコ少年少女合唱団の合唱が披露されました。 他、フラダンス・慰問演奏会の発表・ギター演奏・歌・舞踊披露、手話コーラスの楽しい催し物がズラリ勢揃いでした。

※ 沢山のボランティアに関心の有る方で賑わう会場は、未就学児童から、高齢者と幅広く又、行って居る事業も様々でした。今後も地域に根差した活動が進む事を願います。(鈴木)

![]() ー 布ぞうり・リハビリ布ぞうり ー

ー 布ぞうり・リハビリ布ぞうり ー![]()

〇 代表の 吉田 わこさんにお話しを伺いました。

・ 実業団バレーボールをされていた頃、自分の

・ 実業団バレーボールをされていた頃、自分の

足に合った靴を見つけるのが難しく、合わない

靴に足を入れる弊害として外反母趾となった

経験を生かし、足の健康を考えるようになった

のが、布ぞうりを作るキッカケだそうです。

・ 色トリドリの布を材料として作られる布ぞうりは、ゴミとして

・ 色トリドリの布を材料として作られる布ぞうりは、ゴミとして

捨てられる布を活用・足の健康・仲間作りとして7年前から

始められ、試行錯誤の末、リハビリ布ぞうり(足半・アシナカ)

が完成しました。右の写真上(半分の大きさのぞうり)

足の悩みの有る方は是非試してみて下さい。

・ 鼻緒に指を居れると親指他が![]() するように、握る形をとり

するように、握る形をとり

後ろは土踏まずまで、踵を着くと足の裏が伸びる感じで

立つと背筋も伸びる感じを味わえます。

・ この手法を取り入れて、ぐんまちゃんの顔を巨大布ぞうりとして新町ボランティアの

皆さんと協力して、今年7月に作り上げました。(許諾番号25-190390)

色合いを出すのに苦労されたそうです。 詳細はこちら

※ 吉田さんに布ぞうりを指導した、岐阜県恵那市串原の考案者 中村さんとは今も

ぐんまちゃん作製の指導頂く・交通費恵那市負担で『布ぞうり組と恵那市の地域

交流バスツアーと続いています。 夢は、まだまだ続きそうです。 (鈴木)

![]()

![]() 小学校でのおべんとう作り

小学校でのおべんとう作り ![]()

![]()

![]() 小学校内の、視聴覚室を利用して放課後に新聞紙・折り紙・毛糸などを材料に

小学校内の、視聴覚室を利用して放課後に新聞紙・折り紙・毛糸などを材料に

お弁当づくりの取材をさせて頂きました。 ご覧ください。

![]() 食育から

食育から

お弁当箱に見立てた発泡スチロールの皿を提示して、主食は、半分~1/3に。

残りの空いているところにおかずを入れる事を伝える事から始まる。

![]() 制作開始

制作開始

新聞紙を適当にちぎりクシュクシュと丸め、両手でおにぎりを握るようにする。

言葉を聞きながら既に作業は開始!白い紙で巻いてから、黒紙で海苔を。

![]()

![]() 『ボランティアは、材料を提供するのみ。』と、前橋おやこ劇場の代表の方は

『ボランティアは、材料を提供するのみ。』と、前橋おやこ劇場の代表の方は

お話し下さいました。『後は、子供達の発想力!』

確かに、取材を通して私も同じ事を感じました。目をギラギラさせて、手先に

集中。次に作りたい品の材料を、一つの作品が完成近くには既に考えていて

行動しています。

別の子供は、思う様に作れない友達の手伝いを初めて居ます。

久しぶりに体験する、心癒される、時間・空間でした。 (鈴木)

![]() 活動の詳細は こちら

活動の詳細は こちら