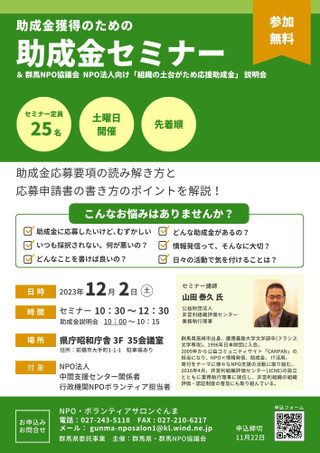

【セミナー開催報告】助成金獲得のための助成金セミナー

NPOが活動や事業を行うにあたって必要となってくるのが資金です。資金調達には、会費を集める、寄付金を募る、行政や民間の財団などから助成を受ける、自分たちで稼ぐ(事業収入)などの方法があります。

今回のセミナーでは、「助成金獲得」のために「情報発信」がなぜ重要なのか、そして助成金申請事前の準備や募集要項の読み方のコツ、団体それぞれの成長ステージに合わせた助成金の活用方法、現在のトレンドについて、公益財団法人非営利組織評価センター 業務執行理事の山田泰久氏からお話を伺いました。

また、山田さんのお話の前に、群馬NPO協議会より「2024年度助成金 組織の土台がための応援助成金」について、役員の神戸るみさんより、説明がありました。こちらは2023年12月28日に申請を締め切らせていただきました。申請いただきましたみなさま、ありがとうございました。

【助成金獲得のための助成金セミナー開催概要】

- 日時:2023年12月2日(土) 10時30分~12時30分

- 場所:群馬県庁昭和庁舎3階 35会議室

- 講師:山田泰久 氏(非営利組織評価センター 業務執行理事)

- 参加人数:26名(講師2人、NPO関係13人、個人2人、個人2人、サロンスタッフ6人)

◆よい団体とは、よい活動とよい情報発信をしている団体

〜情報発信は、助成金獲得に向けての予行演習!〜

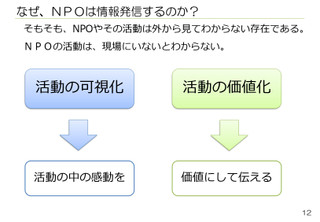

▶なぜ、NPOは情報発信をするのでしょうか。

現在、NPO法人は約50,000団体あり、コンビニエンスストアとほぼ同数。近年は、一般社団法人も約70,000団体で増加しており、歯医者や美容院の数とほぼ同数になります。

これだけの数の団体があるということは、団体自身が積極的に、かつわかりやすい情報発信をしていかないと、埋没していってしまいます。

また、専門的な情報を必要としている人に情報を届け、また自ら発信できない人に代わって情報発信を行う「代弁者」という視点を持つことが重要です。

団体や活動を持続的にしていくために、資源を獲得していく必要があります。

「助成金」は、団体が困っているから申請するのではなく、地域で困っている人のための活動のために、「代弁者」として助成団体に情報を届け、助成金を得ます。一方、助成財団は、地域の人たちに対して直接、活動やサービスを届けることができませんが、資金面でのサポートを通じて財団の想いを託し、団体を支援することができます。

せっかくいい活動・事業をしていたとしても、その情報がわかりにくければ、その団体の活動や事業を必要としている人に、情報が届かない可能性があります。団体やその活動は、外から見るとわかりづらい存在です。

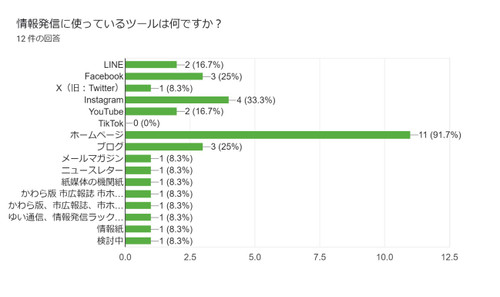

活動の中の「感動」をWebやSNS、動画などで「可視化」すること。またその活動がなぜ必要なのかということを「価値」にして「言語化」することで活動が理解され、共感が生まれます。

活動の中の「感動」を「価値」にして伝えること(=情報発信力)は、助成金獲得にもつながります。

◆NPO/市民活動の資金調達

NPOが活用できる全国規模の助成金・補助金は年間300プログラム以上、地域を含めると350以上のプログラムがあります。

最近の傾向として、活動内容の他に、情報発信力、活動を必要としている人に対するアプローチ方法がちゃんとあるかどうかも審査の重要な項目になっています。

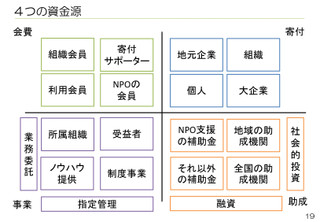

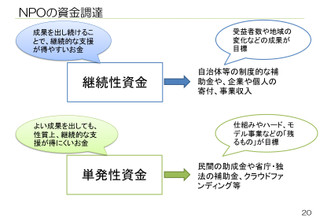

NPOの資金調達は、主に4つの資金源があり、資金調達は「継続性資金」と「単発性資金」の二つに区分されます。この2つの資金は、ゴールが異なっていることが大事なポイントです。

【継続性資金】

受益者数や地域の変化などの成果が目標となるもので、成果を出し続けることにより、継続的な支援が得やすいお金です。自治体等の制度的な補助金や企業や個人の寄付、事業収入などになります。

【単発性資金】

仕組みやハード、モデル事業などの「残るもの」が目標となっています。良い成果を出したとしても、性質上、継続的な支援が得にくいお金であり、民間の助成金や省庁・独法の補助金、クラウドファウンディングなどにあたります。

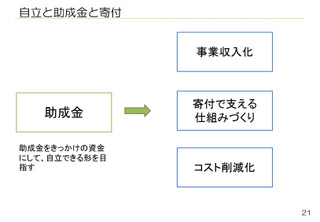

▶自立と助成金と寄付

助成金を「きっかけ」の資金にして、自立できる形を目指すことが望ましいと考えます。助成金事業での実績を活かし、事業収入化を生み出します。全く実績がない事業計画より、具体的な実績がある方が一般の寄付者にはわかりやすく、寄付で支える仕組み作りにつなげることができます。

また近い将来、助成金がなくなっても事業の継続を前提に、NPOの組織基盤を整備するために助成金を活用することも視野に入れてもいいかもしれません。

(参考)

国や自治体の「補助金」「助成金」に、はっきりとした区分はありません。

「補助金」「助成金」は、行政が政策目標を達成するために、その目標にあった事業に対して、実施のサポートのために給付するものです。

【補助金】公募で審査があり、採択されれば支援が得られる。

【助成金】随時募集で、基準を満たせばもらえる。(例:厚生労働省の雇用関係の助成金)

一方、民間の「助成金」は、辞書にある「助成」の意味の「研究や事業が発展し完成するように援助すること」に近く、行政でいう「補助金」に近いと考えられます。

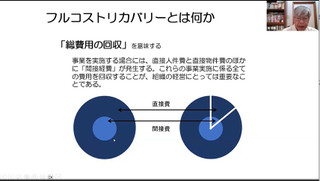

助成金は、人件費が対象にならない場合があります。また、注意していただきたいのが、補助率です。例えば補助率が30%だと、残りの70%は自団体で賄わなければなりません。助成額より多くの資金が必要となってきます。そうなると、いわゆる「助成金貧乏」になりかねません。自団体の負担もあるということも考えつつ、助成金が終わった後にリターンがくるような仕掛けが必要となってきます。助成金事業をしていくことで疲弊しないように気をつけないといけません。

▶助成金に関する認識の違い

助成金を申請する方は、申請者が継続していくための「活動」の資金を求めています。一方、助成団体は、「事業」のために資金を提供したいと考えます。

助成申請のための事業とは、一定の期間を設けて成果目標(ゴール)を設定して計画するものや、これまでの経験をもとに新しい試みをするもの、また団体や受益者、地域、社会、未来に良い影響を目指すものと捉えるといいかもしれません。

▶︎助成金カレンダー

助成金の情報収集をするためには「助成金カレンダー」の作成がお勧めです。過去1年間の自分たちが活用できそうなものを調べてピックアップします。助成団体名、プログラム名、予算規模、助成金の申請額、対象となる事業、募集締め切りなどをエクセルなどで一覧にします。

助成金は毎年大きく変わることはないので、あらかじめどのような助成プログラムがあるのかをインプットしていると、申請前に慌てずにすみます。

〈参考〉

▶︎助成金の締切が多い月

募集の締め切りが多い月は、5月と11月です。11月は翌年度事業を対象としています。もし採択されなかった場合、5月締切の助成金に再チャレンジできます。「助成金カレンダーを作成・活用することをお勧めします。

▶︎助成申請上限額で一番多い金額帯と採択率

全国規模で、100万円規模を目安として200万〜300万円ぐらい、地域限定だと50万円ぐらいになります。全国規模だと採択率の平均はほぼ3割です。地域限定で言えば6割ぐらいになるようですので、地域限定の方が採択されやすいと思われます。

まずは地域限定の助成金に申請し、採択されることで実績が生まれます。この実績は将来、全国規模の助成金を申請する際の信用情報の一つとなります。

CANPANの助成制度のデータベースには、たくさんの情報が掲載されています。下記のリンク先から見ることができます。

◆募集要項の読み方

募集要項はわかりづらいですが、時間がある時になるべく多くの募集要項を読むことで、助成団体の特徴がわかるようになってきます。

★自分たちの団体の活動になっているかどうか=「マッチング系」

★募集要項をきっかけに、活動や事業を考える=「インスパイア系」

▶︎対象事業の種類のチェックは大きく2つ

★「活動(対人サービス)」

普段の活動の延長線上として、経験を積んでもらうもの。50万円ぐらいの規模から全国規模になると100万円ぐらい。

★「調査や実証実験(普及振興・パイロットプロジェクト・チャレンジングなもの)。

全国規模だと100〜300万円ぐらいになり、業界の底上げや分野の活性化につながるもの。

▶︎助成金の募集要項は2つの作り方があります。

◎具体的な事業内容を想定「テーマ特化型」

◎ふわっとした内容「フリースタイル」

フリースタイル型については、社会課題が複雑化してきており、決め打ちできないことも多いことから、申請者の創造性に思いを託し、なるべく自由な発想で考えてもらいたいのでふわっとしています。

▶︎「助成実績」も重要な情報

前年度の助成決定のお知らせから、過去に助成を受けた団体や事業を知ることができます。

▶︎審査の視点は3つ

①社会の視点 社会(地域)状況の認識、ニーズ、緊急性、普遍性/独自性

②事業実施の視点 解決手法、即効性、波及効果

③組織の視点 実施体制、実施能力、影響力

本気度の高いものは申請書の項目にも反映されており、説明書きさせるようになっています。申請書の書式を深読みすることも大事です。

募集要項では、助成団体が目指す「世界観」、ミッション、ビジョンを読み解くことが重要です。助成団体は、社会が変わるために市民活動を応援します。支援したいと思っている個別事業のイメージは、申請者へのメッセージです。

助成財団の「世界観」を読み解き、自分たちにあっているかどうかを判断して、助成金の申請に繋げていただきたいと思います。

◆参加者からの質問

Q:任意団体から活動を始めているが、助成金申請以前に着手している事業は、助成金の対象となりますか?

A:助成金は、採択が決まってからお金が出るもので制約がある。決まってから事業を始める方がいい。

Q:立ち上げたばかりの団体を支援する助成団体は?

A:全国規模は、ほとんどない。団体立ち上げ当初は地域限定からスタートする方が実績を積める。

Q:数多くある助成財団、行政、自治体などの棲み分けは?

A:全国的なものは、新しい先駆的なもの、コミュニティ財団に代表される地域限定のものは、地域の中で支援して育てるというふうにシフトしている傾向がみられる。

セミナー終了後のアンケートからは、以下のような以下のような回答をいただきました、

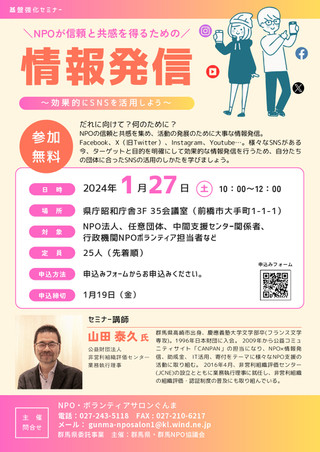

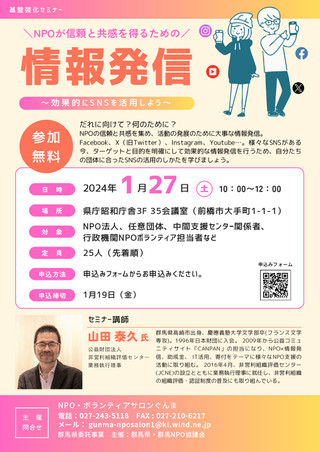

《セミナーのご案内》

- 講師:山田泰久氏(公益財団法人非営利組織評価センター業務執行理事)

- 日時:2024年1月27日(土)10:00~12:00

- 場所:県庁昭和庁舎3F 35会議室(前橋市大手町1-1-1)

- 対象:NPO法人、任意団体、中間支援センター

- 定員:25人(先着順)

- 申込み:申込フォームよりお申込みください。

- 申込締切:1月19日(金)

講師 後 房雄氏(公益財団法人日本サードセクター経営者協会代表理事)

講師 後 房雄氏(公益財団法人日本サードセクター経営者協会代表理事)

群馬県協働の指針策定座長 群馬大学教授 小竹裕人 氏

群馬県協働の指針策定座長 群馬大学教授 小竹裕人 氏 株式会社ケアコム社長室 ゼネラルマネージャー 遠藤広樹 氏

株式会社ケアコム社長室 ゼネラルマネージャー 遠藤広樹 氏 (左から)学生部副代表 尾形 穰 氏 代表 靍田雄大 氏

(左から)学生部副代表 尾形 穰 氏 代表 靍田雄大 氏