「NPOの可能性を広げるためのChatGPT活用術」セミナーを開催しました

2025年2月22日(土)10:00〜12:00

群馬県庁昭和庁舎2階21会議室にて

「NPOの可能性を広げるためのChatGPT活用術」セミナーを開催しました。

講師はNPO法人Next Generation 代表 小高広大さんです。

今回のセミナーは、市民活動団体や市民活動支援センタースタッフなど、WordやExcelを使い慣れている方々を対象としました。

参加者には、PCを持参いただき、実際にChatGPTを操作しながら学びました。

![]() 内容

内容 ![]()

1. チェックイン: 参加者の皆様と簡単な自己紹介を行いました。

2. チャットGPTの概要を学ぼう:

ChatGPTの基本的な仕組みや特徴など、無料版と有料版(Plus、Team)の特徴についても学びました。![]() 注意点としては、個人情報も記憶してしまうということ。特に無料プランを使用する場合は要注意!!

注意点としては、個人情報も記憶してしまうということ。特に無料プランを使用する場合は要注意!!![]() ChatGPTは少しおっちょこちょいなので、正しい情報の中に、誤った情報もあります。

ChatGPTは少しおっちょこちょいなので、正しい情報の中に、誤った情報もあります。

出てきたものが正確というわけではないので必ずチェックしましょう。

3. チャットGPTで情報を調べてみよう:

資料を基に、実際にChatGPTを使って、情報検索を行ってみました。

まずは簡単に『NPOについて、教えて』と入力。

次はもう少し具体的に、「30代の子育て世代のママさんに支援活動を行うNPO法人が情報発信をするために、おすすめのSNSを教えて」など入力して調べてみました。

入力した内容に対して、どこからの情報なのか参考にしたURLを表示することも可能です。

4. チャットGPTで文章を作成しよう:

作成したい文章のテーマをもとに、ChatGPTを使って文章生成に挑戦しました。

実際の活用方法として、報告書やプレゼン資料の作成に役立つテクニックを学びました。

ChatGPTの予想外の回答に笑いが起きることも。

そんな時は、『そうじゃなくて、こうだよ!』とChatGPTに教えてあげてください![]()

ChatGPTには要約や修正の機能もあります。

『(今ある文章の)どこが上手くできてないですか』『修正箇所を太字にして(または別にまとめて)ください』などと検索することができます。

接続詞や文章を考えるのが大変、、、という場合は、

要素を箇条書きにして、『これをまとめて文章にして!』とお願いしてみましょう。

5. チャットGPTで画像を生成しよう:

最後に、画像生成機能を使い、オリジナルのビジュアルコンテンツを作成しました。それぞれの発想を具現化する楽しさを体感しました。

![]() 参加者の声

参加者の声 ![]()

セミナーの終了後、参加者からは「ChatGPTの使い方が具体的に学べた」、「文書の校正・要約等を使用してみて、AIのすごさを実感した」といった意見が聞かれました。

![]() 終わりに

終わりに ![]()

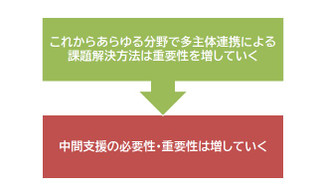

人手や時間が不足しがちなNPO活動。NPOの可能性を広げるためには、新しい技術やツールを取り入れることが重要です。

検索をするための問いかけが、最初は難しく感じるかもしれませんが、インターネットの検索が難しかった様に、使っていくうちにだんだんと理解できるようになる。と講師の小高さんはおっしゃっていました。

運営の負担軽減を目指し、活動にちょっとの便利さをプラスしてみましょう!

今回のセミナーを通じて、ChatGPTを生活や業務に活かすヒントを得られたら嬉しく思います。これからも、様々な形でNPO活動を支援していく施策を計画してまいります。

次回のセミナーもぜひご期待ください。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!

☝このように、ChatGPT初心者のサロンスタッフがChatGPTを使ってブログを作成してみました![]()

![]()