特定非営利活動法人 ノア

![]() 学童クラブハーモニー・ひまわり・compass

学童クラブハーモニー・ひまわり・compass ![]()

〇 代表の、黛 俊子さんにお話しを伺いました。

ご自身の経験から、自分たちの子供の居場所作り

を考え、保護者運営にて始まり、子供の状況・年齢

等の必要性に応じて現在4施設運営!

個性を尊重し、自立・協調・社会性を養う療育支援

行っています。

![]() 学童クラブ ハーモニー

学童クラブ ハーモニー ![]() 高崎市内を2分化して身近な施設として運営

高崎市内を2分化して身近な施設として運営

![]() 学童クラブ ひまわり

学童クラブ ひまわり ![]() 特別支援学校や学級に通う小1~中3まで対象

特別支援学校や学級に通う小1~中3まで対象

![]() 学童クラブ compass

学童クラブ compass ![]() 高学年児童対象施設

高学年児童対象施設

![]() 児童発達支援事業所

児童発達支援事業所 ![]() 1歳~未就学児対象施設

1歳~未就学児対象施設

〇 若いスタッフ

黛さんは、ボランティア・若いスタッフを歓迎しています。

新しい風は、常に目から鱗の体験で自分の秤では想像

出来ない体験を子供達に経験させてあげられるから。

又、殆どマンツーマンの介護が必要事も理由の1ッです。

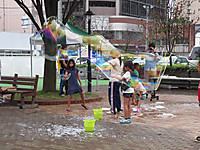

この日も、準備作業を楽しそうに行う彼らが居ました。

◎ 仲間が居る事で、人との関わりから、生活の巾が広がり経験

を増す事で新しい発見があり、余暇を充実する事で本業(学

校)を頑張れる。

こうした、サイクルを身に着けて欲しいと考えておられます。

児童発達支援事業を行って居るのも就学前の保護者の不安の声を聴くにつけ

早いうちからの集団療育の必要性を実感したからこそ。

※ 誰もが心豊かに暮らせる事を願っての想いがヒシヒシと伝わって来ました。

夢はまだまだ続きそうです。経験者だからこそ出来る!を強みにしてこれからも

頑張て下さい。楽しみにしています。 (鈴木)

〇 赤羽さんは、以前のホームヘルパーの経験

〇 赤羽さんは、以前のホームヘルパーの経験

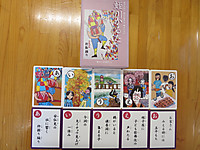

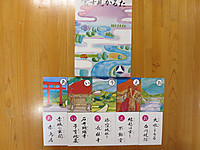

・ 猿ヶ京に昔から伝わる沢山の民話。

・ 猿ヶ京に昔から伝わる沢山の民話。