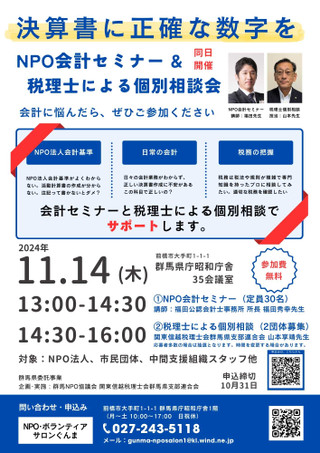

2021年11月5日(金)午後1時より

県庁昭和庁舎26会議室で関東信越税理士会群馬県支部のご協力により

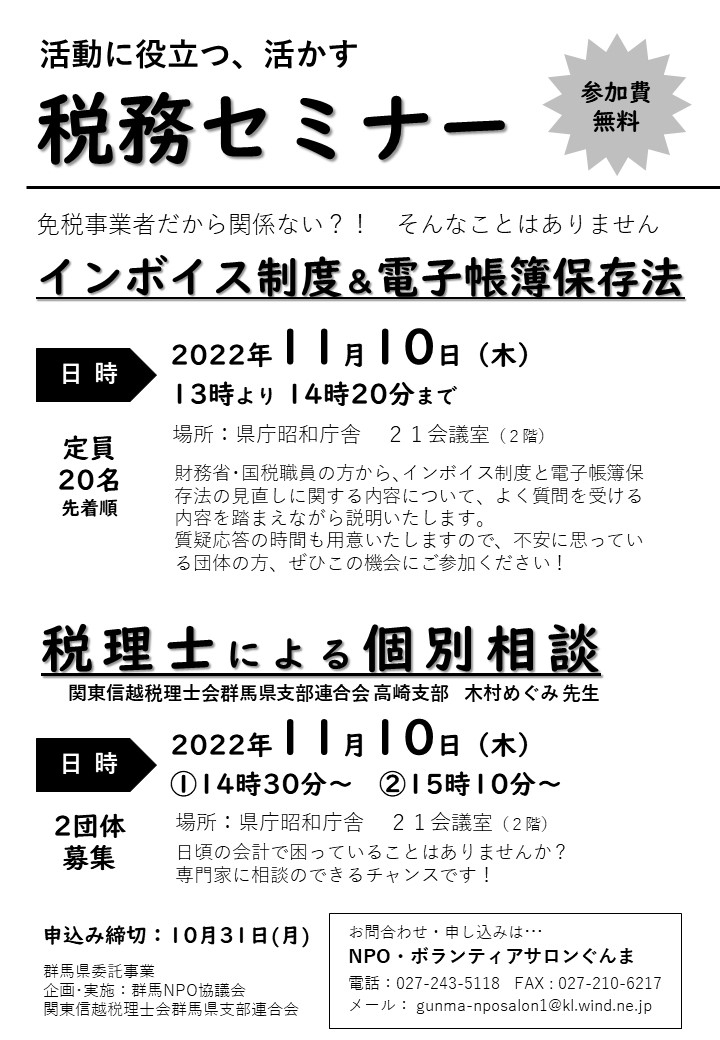

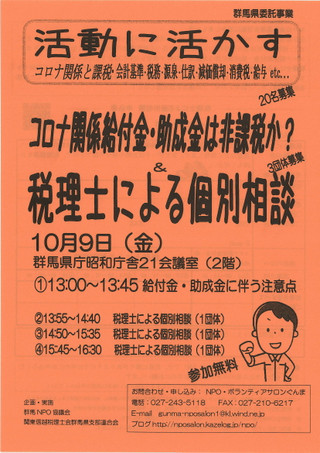

「インボイス制度」「税理士による個別相談」を開催いたしました。

参加者は17名(NPO法人16名 県職員1名)でした。

≪内容≫

①インボイス制度について

前橋税務署 久保寺正之 氏

品目ごとの消費税率や税額を請求書に記載する「インボイス」制度が、2023年(令和5年)10月より開始となります。

今年10月よりインボイスを発行する事業者の申請が始まりました。

今回は動画による適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要について説明がありました。

事業者は消費者から受け取った消費税から、仕入時に発生した消費税を「仕入税額控除」制度で差し引き、国に納めています。

インボイスは消費税率や税額を正確に伝えるために発行する請求書のことで(消費税が8%から10%にアップした際にスタートした軽減税率が導入のきっかけとなりました)消費税額の計算が複雑化する問題を解消し正確な消費税額を把握するための制度です。

制度開始後は、「適格請求書発行事業者」に割り振られた登録番号を明記したインボイスの発行、保管が義務づけられ納税時に必要となります。

では、実際のところ、すべての事業者がインボイスに対応する必要があるのでしょうか。

いえ、そんなことはありません。

県内NPOの多くが小規模事業者で、課税売上高が1000万円以下の「免税事業者」となっています。

免税事業者は煩雑な税務をこなすことが難しいため、納付を免除されています。

インボイスの事業者申請をすると「課税事業者」となり、これまで支払っていなかった消費税を納めることで収入が減ってしまいます。

免税事業者のまま事業を継続する場合は、インボイスの申請は不要で、これまでどおりで構いません。

しかし、取引先が課税事業者であった場合、インボイスがなければ仕入税額控除ができず納税額が増えるため、取引先から外されてしまう可能性がありますので注意が必要です。

また、取引先の課税事業者からインボイス登録を求められる可能性もあります。

事業規模・業種・業態・取引相手など、さまざまな要素を考え、判断する必要があります。

詳しくは、国税庁HP インボイス特設サイトまで https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

概要、申請手続き(e-Tax)、オンライン説明会、Q&A、YouTube動画、電話での問い合わせ先など掲載されています。

セミナー当日に配布しました、国税庁作成インボイス制度の案内を、若干ですがサロンで配架しています。

②税理士個別相談

税理士 大武ゆかり先生 池田正彦先生

参加者の方からの質問や、前回の会計セミナーで上がった質問に、ちょこっと相談としてお答えいただきました。

一部をご紹介いたします。

質問:PCを99,000円(税込)で購入した場合の会計処理は?

回答:10万円未満までは費用計上できます。10万以上~20万円未満の場合は3年減価償却ができます。

国税庁HP(消費税等の会計処理方式の違いによる少額の減価償却資産の判定)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403_qa.htm

質問:有償ボランティアへの支払いについて。交通費・食事代・源泉徴収について。

回答:謝金や交通費・食事代は規程を作ることが大事です。

実費の交通費であれば問題ないですが、1回500円などの場合、旅費規程に基づき支給しているのであれば旅費交通費で処理できます。

有償ボランティアとしての謝金でも、規程を作り支給することが大切です。

ボランティアの方がサラリーマンの場合、雑所得が20万円までは確定申告が不要なので、年数回のボランティアである場合は源泉徴収をしなくても良いと判断できることもあります。

謝金を支払いする場合は、個々の状況に応じて判断することも可能です。

規程については社会通念上で考え、納得できるルール作りを行いましょう。

セミナー講師などの講師謝金の場合は、個人の場合には源泉徴収(10.21%)します。

国税庁HP(源泉徴収が必要な報酬・料金等とは)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

源泉徴収するべきか個々の事案によって変わってきます。判断がつかない時は、税務署や専門家にご相談ください。

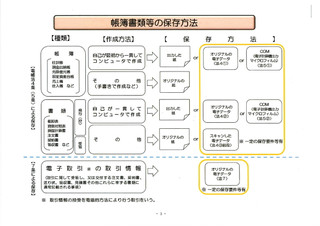

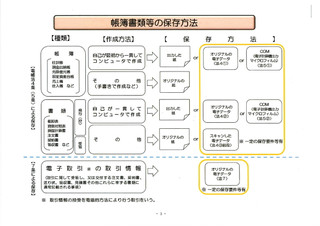

質問:2022年1月に改正電子帳簿保存法が施行されますが、どういったことですか?

回答:2022年1月1日以後、電子取引は電子による保存が義務化となります。

メールで請求書や領収書のデータを受領した場合や、ホームページから請求書や領収書をダウンロードした場合など、今までは印刷して保存していましたが、これからはそのような電子データの場合は、データ保存することになります。印刷する必要はありません。

ハードディスク、CD・DVD、クラウドサービスなどにファイルを保存します。バックアップデータもあると安心です。

国税庁HP(電子帳簿保存法Q&A 令和4年1月1日以後に保存等を開始する方)

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm

NPO法人の場合、認定NPOや法人税を納付している団体が対象となりますが、この先すべての団体・法人が対象となることも考えられます。対応できるようにしたいですね。

電子取引データに関する事務処理規程を作っておくことも大切です。

国税庁HP 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(法人の例)

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

個別相談では、市の委託事業を行うことになった際の人件費についてご相談がありました。

全体としては、委託費を受け取るのが期末となるため、大変なご苦労があるようです。

収益事業となる場合、法人税の納付や給与の支払いが発生するため、申告等が必要となり、そういった際は税務署に一度相談してみましょう。

委託を受ける際には、フルコストの考え方、積算の重要性を知っておく必要があります。

2021年10月21日に開催した 協働コーディネートを学ぶ③「フルコストリカバリーとは」では、協働におけるフルコスト回収のための積算基準共有の重要性を学びました。

セミナー動画がNPO・ボランティアサロンぐんまのブログにありますので、ぜひご覧ください。https://nposalon.kazelog.jp/npo/2021/10/2021-11c6.html

補助金に係る消費税仕入控除税額報告について

報告された仕入控除税額は補助金により賄われており、補助事業者は負担していないことから、補助金交付者(国、県)に返還をする必要があります。

返還額がない場合でも報告は必要です。

返還額がない場合

消費税の申告をしていない。

簡易課税方式により申告している。

特定収入割合が5%を超えている。(社会医療法人以外の医療法人を除く)

補助対象経費にかかる消費税を、個別対応方式において、「非課税売上のみに要するもの」として申告している。

補助対象経費が人件費等の非課税仕入となっている。

詳細は下記(群馬県:補助金に係る消費税仕入控除税額報告について)

https://www.pref.gunma.jp/02/d1000099.html

内部規定にはどのようなものを盛り込んだほうがよいのか?

誰に どのような時に いくら支払うのか

理事 監事もその対象となる

どのような会議に出席したときとか

交通費であればどのような出張が対象となるかなど

交通費として内部規定されたものは交通費として、 謝金として内部規定されたものを謝金として仕訳る。

クオカードを使ったお礼について 規定で謝金として規定したのであれば、謝金として仕訳する