2012年12月14日 (金)

認定NPO法人 支援講座第2弾「認定NPO法人の申請・報告書実務」報告

平成24年12月14日(金)、県庁昭和庁舎21会議室にて、認定NPO法人を目指している団体やNPO団体で活動している方々、中間支援センタースタッフなどを対象に、「認定NPO法人の申請・報告書実務」セミナーを実施しましたので報告します。

講師には、実際に申請業務を担当されている群馬県NPO・多文化共生推進課職員をお招きしました。

18団体(19名)に加え中間支援スタッフなど、多くの方々にご参加いただき、「認定NPO法人」についての分かり易い説明に、熱心に耳をかたむけていました。

写真は講座の様子

本講座は次の3段階で構成されました。

「認定NPO法人の申請実務」について

「認定NPO法人の申請実務」について

認定NPO法人となることで、寄付者は寄付金控除等の税制上の優遇措置をうけられるため、より多くの支援者からの寄付を促すことができます。

パワーポイントを使って、平成24年4月1日に施行された新制度に基づいた制度や、認定NPO法人になるための基準について概要を学びました。

認定NPO法人の認定基準

① パブリックサポートテスト*(PST)に適合すること

② 事業活動において、公益的な活動が50%未満であること

③ 運営組織及び経理が適切であること

④ 事業活動の内容が適切であること

⑤ 情報公開を適切に行っていること

⑥ 事業報告書等を所轄庁に提出していること

⑦ 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと

⑧ 設立の日から1年を超える期間が経過していること

*パブリック・サポート・テスト(PST)

広く市民からの支援を受けているかどうかを判定する基準で次の①~③をのいずれかを満たすことが必要

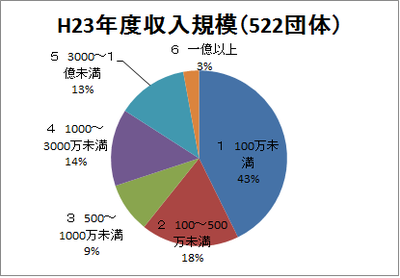

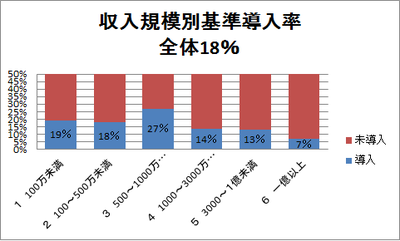

① 対値基準 実績判定期間において、経常収入金額の内に寄付金等収入金額の占める割合が1/5以上であること

②絶対値基準 実績判定期間において、各事業年度に3000円以上の寄付を平均100人以上から受けていること

③条例個別指定 (現在、群馬県では個別指定を導入していない)

サンプル法人の、申請書の作成例

サンプル法人の、申請書の作成例

まず、サンプル法人のあらましの内容での事前チェック表を照らし合わせ、実際の申請基準に適合するか否かを大まかに判定する方法を学んだ。これを参考に自分の団体が適合するかざっくりと判断する材料とすることができます。

次に認定を受けるための申請書の書き方を、記入例を参考にして学びました。

記入する要領は、煩雑な計算を必要とする項目もあるため、作成する手順コツを分かり易く説明していただきました。

基本は裏付けのはっきりした明確な活動計算書を仕上げておくことが必要です。

一見わかりずらい??と思うかもしれませんが、数字の情報や、名簿等の情報をエクセルベースで作成しておくと整理しやすいです。

書き方レベルで相談をすると良いでしょう。

参考HP ←クリックしてください。事前チェックシート、申請書様式があります。

認定された後の報告義務

認定された後の報告義務

認定NPO法人は、毎事業年度終了後、役員の報酬規程や職員の給与支給規定、収益の明細などを所定の書式により報告する義務が課せられます。

実際に提出に書類を見ながら、各項目に記入するために必要となる情報が、どの書式のどの項目に相当するのか?を具体的に照らし合わせて習得しました。

報告書の様式はまだネットアップはされておりません。

認定取得後、どのくらいの報告書なのか知りたい方は、NPO・ボランティアサロンぐんまに残資料がありますので、お問い合わせ下さい。

全ての講義が終わった後、PSTについての質疑応答も活発におこなわれました。

全ての講義が終わった後、PSTについての質疑応答も活発におこなわれました。

Q: 2回以上寄付した人のカウントは?

A:同一年度内であれば「1名」、異なる年度であれば同一人物であっても「2名」となります。

Q:同一年度内に個人と法人の両方で寄付した人のカウントは?

A:「2名」とカウントします

Q:認定後5年間のうちに、寄付者数が100人に満たない年があった場合はどうなりますか?

A:、更新時に年平均100人以上あれば更新できます。また、初回に絶対値基準で申請したとしても、更新時には相対値基準での評価に変更することも可能です。

感想には、

感想には、

○認定NPO法人のことが基礎から学べてよかった。

○認定取得に必要な書式や記載例を学べて非常に参考になった。

○サンプル法人の記載例を示してもらえたので、わかりやすく、具体的なイメージがつかめた

○「認定NPO法人」についての疑問点が解消され、とても有意義であった。

○中間支援機関として、本日学んだ「認定NPO法人」についての知識を活用したい。

など参加者の皆様から好評をいただきました。

本日の情報を活かし、群馬県内から数多くの認定NPO法人が生まれることを期待しております(NPO・ボランティアサロンスタッフ)。

![]() 集合:1月12日(土)9:30甘楽の楽山園駐車場

集合:1月12日(土)9:30甘楽の楽山園駐車場![]() 活動時間:10:00~お昼わいわい~午後まで

活動時間:10:00~お昼わいわい~午後まで ![]() 仕事の内容:木製トロフィーのモミジ木の加工と研磨

仕事の内容:木製トロフィーのモミジ木の加工と研磨![]() 持ち物:木工の得意な方は、鋸やノミなど、ご自身が使いやすいものをお持ちください。

持ち物:木工の得意な方は、鋸やノミなど、ご自身が使いやすいものをお持ちください。![]() 仕度:木屑のホコリが出るそうなので、それなりの格好でお出かけください。

仕度:木屑のホコリが出るそうなので、それなりの格好でお出かけください。 ![]() お昼:齋藤さんのところで無農薬野菜(東京方面に出荷しています)のお汁とおにぎりがでます。

お昼:齋藤さんのところで無農薬野菜(東京方面に出荷しています)のお汁とおにぎりがでます。![]() メール 件名に「低炭素杯」と明記してください。

メール 件名に「低炭素杯」と明記してください。