特定非営利活動法人 多言語教育研究所(ICS)

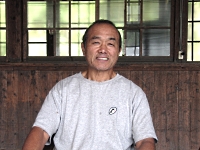

特定非営利活動法人 多言語教育研究所は伊勢崎市で主に外国の子供を対象としたスクール「International Community School (ICS)」を運営している団体です。今回は多言語教育研究所・理事長で大東文化大学教授でもある、Cheiron McMahill(カイラン ミックメーヒル)さんにお話を伺いました。

多言語教育研究所は2000年から活動を始め、今年で12年目になる団体です。主に外国人のマイノリティの子供を対象とした、言語教育や宿題、テスト勉強の学習支援、そのほか日本の学校に通っている外国籍の子供のための支援やプロの心理学者によるカウンセリングなどを行っています。

活動を始めたきっかけはカイランさんの娘さんがかつて不登校になったことがあり、そのことをきっかけに日本の学校に馴染めない外国人の子供たちのためにスクールを立ち上げたそうです。

スクールでは英語、日本語、スペイン語、ポルトガル語の学校に入るため語学の強化や、母国語を自分の学年のレベルまで引き上げることなどを行っています。年齢は6歳以上、月曜日~金曜日、時間は9時から14時まで授業を行っています。また、夕方16時以降は宿題の支援を行っています。

通っている子供は現在22人で、活動を始めてから20~50人のあいだで推移しているそうです。

また、土曜日には各言語別に母国語クラスが開かれていて約30人が通っています。

取材では実際に授業に参加させていただきました。今回の授業はカイランさんの生徒である大学院生2人により進められ、教育学の分野で著名なブラジル人Paulo Freire(パウロ フレイレ)を参考にした授業が行われました。

最初は英語のクロスワードゲームから始まり、その後外国人の子供が体験することが多い、いじめや差別の問題について話し合いを行いました。

例ではとてもまじめな少年だが日本語がわからず、そのためテストで0点を取り日本人の先生に怒られたという話をもとに、このとき少年は悪いことをしたのか?という問いや、先生は怒るのではなくどうすればよかったのか、ということを皆で話し合いました。

2時限目は中国人の大学院生により“Reject”(拒絶)をテーマに授業は進められました。最初は顔の表情のイラストとそれを表す英単語を対応させていき、それをもとにrejectされたらどういう気持ちになるのかなどを皆で話し合いました。

授業の最後にはそれぞれが、いい先生・悪い先生や友人をテーマに絵を描き、それを先生が発表していきました。

午前の授業は12時半に終わり、ランチのピザパーティーが開かれました。

カイランさんは外国人のエンパワーメントを生かし、在日外国人のコミュニティーにノウハウを教えたいと語っていました。

(佐藤)