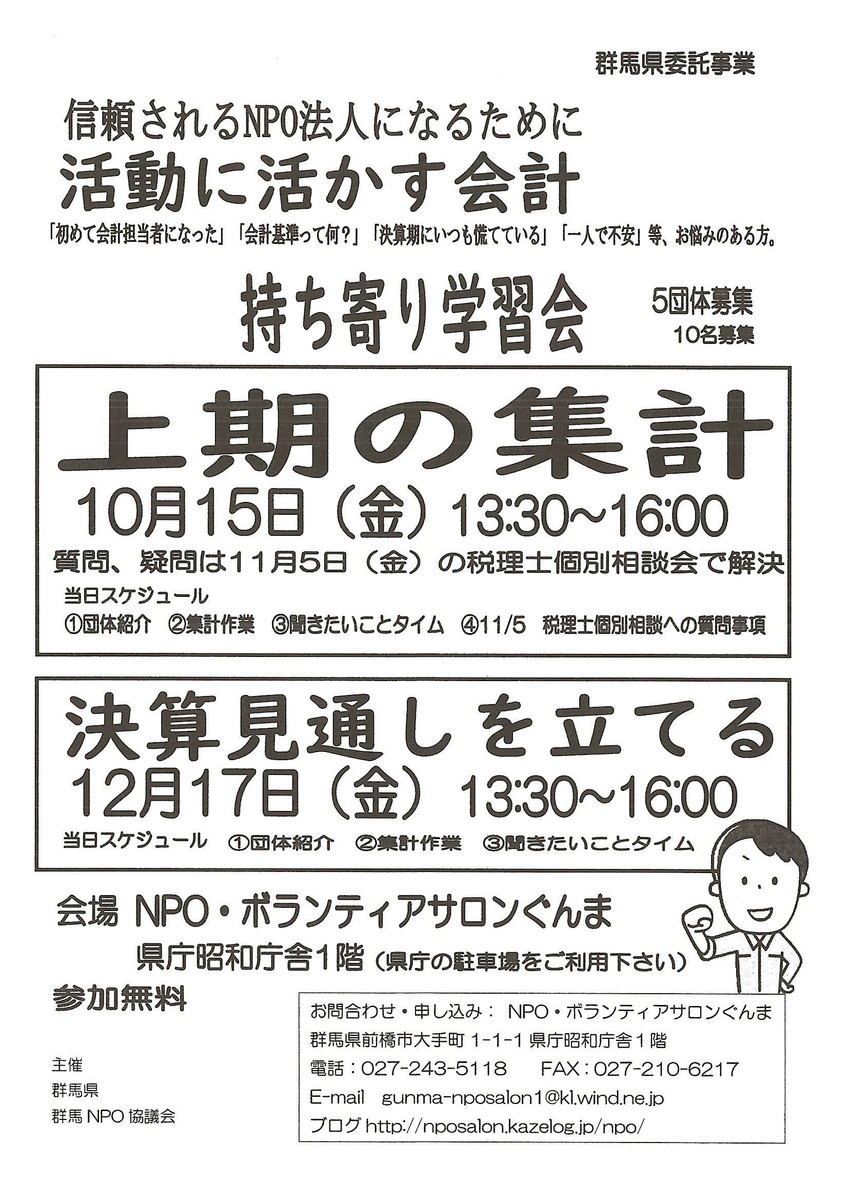

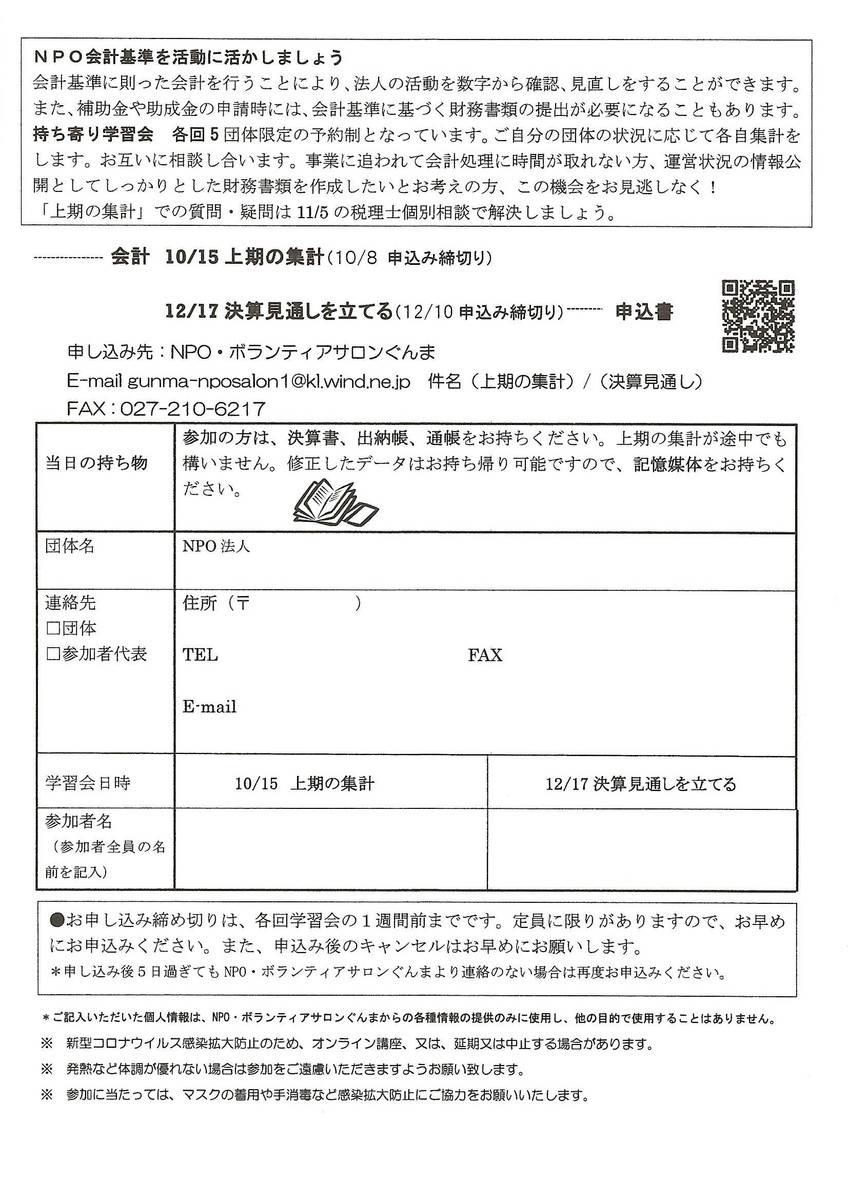

活動に活かす会計 上期の集計 再募集します。

持ち寄り学習会 「上期の集計」

時:10月15日(金)13:00~16:00

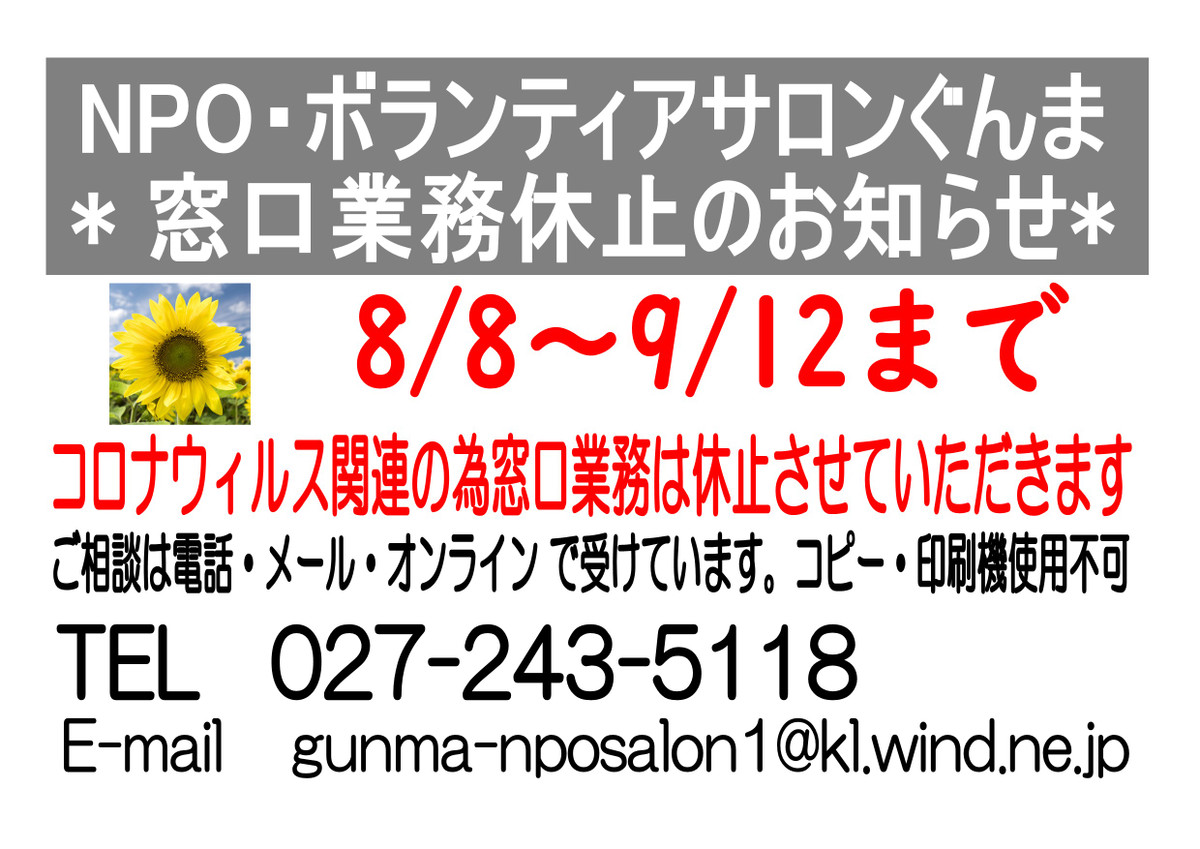

会場:NPO・ボランティアサロンぐんま(県庁昭和庁舎1階)

参加費:無料

キャンセルがあったため再募集します。

簡単エクセル会計、会計王、等対応します。

新設NPO法人で、NPO会計基準を知りたい方。

新年度で、初めて会計の担当になった方。

今までも会計を担当していたが、困りごとがある方。

会計年度が4月はじまりだが、領収証を袋に入れたままで手つかずの方。

会計担当が1人で、不安の方。

持ち寄って作業しましょう。