社会福祉法人チハヤ会×みどり市、林福連携「MAKIT」の紹介

はじめに チハヤ会について

社会福祉法人チハヤ会は、みどり市で主に障害のある方を支援するさまざまな施設を運営しています。

2022年4月には子どもの第三の居場所として「おむすび堂」を開設し、アートコラボなど特色ある取り組みが注目されています。

さらに2025年4月には、就労継続支援B型事業所「MAKIT」を開設。

この事業所は、みどり市との「林福連携(林業×福祉)」による、全国的にも珍しい取り組みを進めています。

今回、おむすび堂にて「MAKIT」について管理者の福本さんにお話をうかがいました。

おむすび堂に通う子どもたちの作品

おむすび堂に通う子どもたちの作品

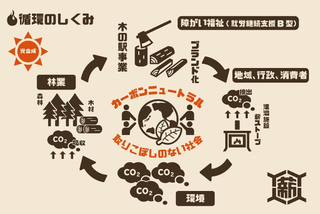

「MAKIT」と「木の駅プロジェクト」

全国でも珍しい林福連携の取り組みは、2020年頃、チハヤ会の障害者支援施設で木工アートに挑戦する際、わたらせ森林組合に「廃材を分けてもらえないか」と相談したことが始まりだといいます。

これをきっかけに、みどり市農林課、森林組合、林業家との連携が深まり、里山整備にも関わる中で、「木の駅プロジェクト」として構想が形づくられていきました。

みどり市は面積の8割を森林が占め林業が盛んである一方、担い手不足や流通の都合により木材が県外に流出してしまうという課題を抱えていました。

一方チハヤ会は、おむすび堂の運営を持続させるための自立の方法を模索していました。

こうした状況を背景に、みどり市が林業の課題解決に向け「木の駅」を設置。その運営をチハヤ会の就労支援事業所「MAKIT」が担うことになりました。

具体的な業務としては、市内で伐採された木材を「木の駅」で薪に加工し、翌年オープン予定の温浴施設へ納めることです。

薪は温浴施設だけでなく一般向けにも販売され、その収益の一部はおむすび堂の運営に活用されます。

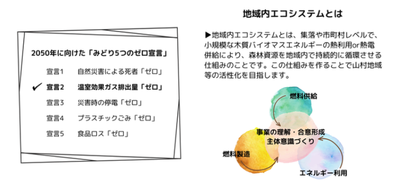

しくみが生む相乗効果

このしくみによって、みどり市は林業の課題を解決しつつ「地域内エコシステム」を実現。

チハヤ会としては、障害のあるメンバーさんに新たな仕事と安定した供給先を確保でき、その収益が子どもたちを支えるおむすび堂の運営にもつながるという相乗効果が生まれています。

また、メンバーさんが地域の子どもたちを支援するということは、障害のある方が「支援される側」だけでなく「支援する側」にもなるということ。

地域全体で子どもの育ちを支える一員となるという点で、大きな意味があるといいます。

実際に、令和2025年4月より、みどり市が設置した「木の駅」の運営をチハヤ会が受託し、木の駅での薪づくりが「MAKIT」の仕事の一つになりました。

来年4月オープン予定の温浴施設「湯〜トピア みどモスパ」(旧・かたくりの湯)に向け、薪づくりは着々と進行中。

乾燥中の薪が山積みになっており、リニューアルした温泉施設で「MAKIT」の薪が活躍するのが楽しみです。

「木の駅」で乾燥中の薪(まき)

「木の駅」で乾燥中の薪(まき)

「MAKIT」のこれから

「木の駅」での薪づくりに加え、おむすび堂でのカフェ事業、デザイナーと協働するアート事業という「3本柱」を中心に事業展開していく予定です。

メンバーさんが輝き、自信を持って働けることは、職員の誇りにもつながります。

さらに今後は、みどり市の害獣問題の解決策として、シカカレーや鹿革の活用なども構想しています。

おむすび堂の前で(福本さんとメンバーさんたち)

おむすび堂の前で(福本さんとメンバーさんたち)

おわりに

チハヤ会は、もともと戦争で親を失った子どもたちを受け入れる「チハヤ養護園」として始まりました。その後、社会の変化に合わせて、グループホームや放課後デイサービスなど、支援の幅を広げてきました。

2022年にはおむすび堂がオープンし、地域みんなで運営を支える仕組み「おむすびワークス」や、林業と福祉をつなぐ「MAKIT」など、新しい活動も次々と生まれています。

時代や地域のニーズに合わせ、さまざまな人や機関と協力しながら柔軟に挑戦し続ける姿勢から、多くのことを学べると感じました

----------------------------------------------------------------------------------------

来月1月、今回お話をうかがった福本さんをメインスピーカーとしてお招きし、

林福連携の取り組みをテーマとした「協働ミーティング」を開催します。

「MAKIT」について様々な関係者からさらに深くお話を聞ける貴重な機会となっています。

みなさまの参加をお待ちしています!

-----------------------------------------------------------------------------------------

【予告】

テーマ対応型協働ミーティング

「薪づくりで 街づくり そして人づくり」

2026年1月29日㈭ 13:30~16:00

会場:NETSUGEN(群馬県庁32階)/オンラインzoom

詳細、参加申込みはこちら

→https://app.jibun-apps.jp/form/7998dee8-0500-4dcb-97f0-f439dbf21774/new

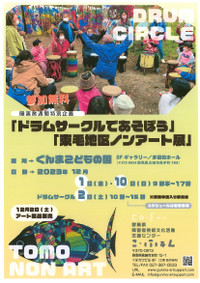

今後もペイントワークショップやドラムサークルのイベントが県内各所で開催されますので、ぜひ多くの人に参加してもらい、一人でも多くの人にこの活動が広がり、障害者のアート(芸術)活動への理解が進んでいってほしいと思います。

今後もペイントワークショップやドラムサークルのイベントが県内各所で開催されますので、ぜひ多くの人に参加してもらい、一人でも多くの人にこの活動が広がり、障害者のアート(芸術)活動への理解が進んでいってほしいと思います。