2021年9月3日(金)午後1時より、県庁32階NETSUGENにて

DXセミナー2021「DX事例発表会」を開催いたしました。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言のため、オンライン開催に変更となりました。 参加者は42名(行政職員7名、NPO法人16名、中間支援センター12名、一般企業5名、取材2名)

様々なセクターの方にご参加頂きました。

≪内容≫

開会の挨拶 生活こども部 部長 平井敦子氏

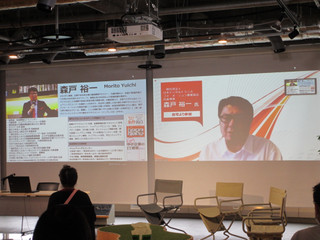

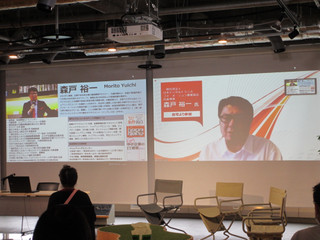

第1部 基調講演 DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

①DXとは 市⺠活動における可能性

⼀般社団法⼈⽇本デジタルトランスフォーメーション推進協会

代表理事 森⼾裕⼀ 氏

講師の森戸氏は、デジタル化による組織や地域の変⾰⽀援を得意分野とし、内閣官房より全国でわずか5名の「シェアリングエコノミー伝道師」に任命される凄腕です。

⾃治体と連携した地⽅創⽣⽀援やDXの推進に全国規模でご活躍です。

総務省地域情報化アドバイザー、サイバー大学教授、名古屋⼤学•熊本⼤学客員教授ほか、大学生による地方創生支援活動を行うNPO学生ネットワークの理事長もされています。

今回の講演では、短時間の中で多くの貴重なアドバイスをいただきました。

特に印象的なのは、NPOや市民活動にこそDXの推進が必要とのことでした。

(プラスして、シニア・地方・中小企業・子どもの教育等も)

デジタルをフル活用することで業務を効率化し、余った時間や人材などでアイデアを生み出せば課題解決につながります。そしてデジタルは視野も広がります。

難しいと思わずに思い切って取り入れることが、時間やお金、アイデアが出ないといった悩みを抱えるNPOや市民団体には必要なのかもしれません。その一歩を踏み出す力になったのではないでしょうか。

本年の9月1日にデジタル庁が設立されました。デジタル化、DXは進んで行くはずです。

どう幸せに生きていくか。それを実現させるデジタル革新がDXなのだと思いました。

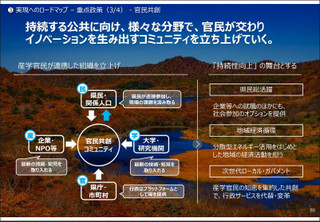

②群馬県の DX に対する取り組み、現状について

群馬県知事戦略部デジタルトランスフォーメーション課

課長 古仙孝一 氏

≪内容≫ 発表内容を簡単にまとめました。

1・新・総合計画(ビジョン)におけるDX

群馬から世界に発信する「ニューノーマル」誰一人取り残さない自立分散型社会の実現。

2040年までに、ニューノーマル下の魅力向上で世界のフロントランナーに立つ。

まず、行政・産業のDXを集中的に推進し、3年以内に日本最先端クラスのデジタル県になることを目指す。

県民の幸福度向上のためのDX。DXを取り入れることで、業務等の簡略化をはかるだけでなく、より良く変えることが重要。

2・ぐんまDX加速化プログラム(案) ※今年10月頃に策定予定

目標:3年間で日本最先端クラスのデジタル県に。県全域、官民連携で推進していく。

また、教育の分野では産業界と連携したデジタル人材育成事業を進める。

子どもたちの環境に関わらず、デジタルスキルを学ぶ機会の平等を図る。

官民共創で50のモデル事業をアップ予定。

3・地域課題解決に向けたDXプロジェクト

地域課題解決に向け、デジタル技術を活用して地域課題の解決を目指す事業者と庁内関係課が連携・協働する仕組みを構築し、最適な手法での解決に向けた道筋を示す。

4・官民共創スペース「NETSUGEN」

「NETSUGEN」は、デジタルとアイデアが融合し、新たな価値を生み出す場。

コワーキングスペース運営・交流事業・コーディネーター事業を行っており、各種イベントも開催しているので有効活用してほしい。

上記の内容を聞き、DXがどのような形となって私たちの生活に現れるのか、期待を大きくしました。実際にワクチン接種のLINE予約など、身近にDXは広がってきています。

第2部 DXを用いた地域課題解決の事例発表、質疑応答

1. NPO法人ターサ・エデュケーション 無料学習動画サイトによる学習支援

代表 市村均光氏

はじめに、自己紹介および活動内容の紹介

NPO法人ターサ・エデュケーションは、今日本で6人に一人と言われている「貧困」状態の子どもや、18万人いるとされる不登校の児童生徒を対象に、子どもたちが孤立し、自己否定感を持たないよう、それぞれの子どもの状況に合った支援を行っている。

活動内容としては

・学習動画配信

・フレーベン(ボランティア家庭教師→児童養護施設))

・フリースクール こらんだむ・・学校との連携、情報共有、出席日数扱い など

今まで延6000人を支援してきた

メディアにも積極的に取り上げてもらい、地域と課題を共有して、支持、支援を広げられるようにしている。

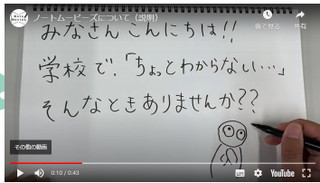

事例紹介① 無料学習動画サイト運営

「ノートムービーズ」(学習動画配信)2016年1月から

特徴・無償・・誰でも学ぶことができるように

・ノートを使用した動画・・同じ目線で学ぶことができるように

・撮影者は教員免許保持者・・安心して学ぶことができるように

ノートムービーズで学ぶことによって、1回の授業では理解できなかったことが理解できるようになり、勉強がわかるようになり、自主学習するという好循環が生まれる。

事例紹介② 動画を活用した学習支援

2020年6月~2021年3月までの期間、試験的に学習動画を活用した学習支援事業を実施

・対象者:前橋在住のひとり親家庭などの中学3年生

・料金:500円

ICT学習支援の成果として、学習時間が増加し、学力の向上が見られた。

メリットとして、子どもに対して個別最適化の学習指導ができるようになり、学力指導に不安のある人も支援にかかわることができるようになった。

ターサエデュケーション https://tasa-education.jimdofree.com/

ターサエデュケーション https://tasa-education.jimdofree.com/

ノートムービーズ https://note-movies.com/

ノートムービーズ https://note-movies.com/

2.NPO法人 地域診療情報連携協議会

新型コロナウイルス感染予防 無料WEBサービス「発熱パスポート」

代表 瀧澤 清美氏

はじめに、自己紹介および活動内容の紹介

NPO法人 地域診療情報連携協議会は、市民と医療の架け橋。

瀧澤氏自身の経験を通して、自ら必要性を感じ、情報弱者への情報支援に注力。

ITと医療両分野の幅広い知識を活用し、現在遠隔医療研者として活動している。

デジタル化の事例として、医療通訳支援システム「メディカルランゲージ」を紹介

DXとは「組織や地域のあらゆるプロセス(意思決定フローや業務フロー)を時代や市場ニーズに合わせて、IT技術を使って変化できるようにすること」と考えている。

社会に変化をもたらすDXの事例① 発熱パスポートプロジェクト

新型コロナ感染症の感染拡大をいかに防ぐか?

→体調管理できる新アプリを開発した(28言語対応)

体温等を入力、記録することで、体調悪化時に行動変容をうながす。

企業に導入して、組織の健康状態を見える化することで、安心、安全な職場づくりにつながる。

ポイント・外国人にも使いやすいシステム

・アプリをダウンロードしなくても使える

・高齢者やITに弱い人も使える工夫が必要

メディアでも紹介された(2020年10月19日 ほっとぐんま630 )。

群馬県 「ニューノーマル創出支援事業」の支援も受けている。

企業や学校などの法人は有償(月額100円)だが、個人が無償で使えるような工夫をしている。

社会に変化をもたらすDXの事例② 「リモートコネクト」

現在、新型コロナ感染症が、デルタ株により感染拡大が激しくなって自宅療養者が増えてきている

保健所の電話による健康観察はキャパオーバー。自宅療養者にオンライン診療を無償提供できればと考えた。

発熱パスポートと同様、企業・法人は有償とし、個人(自宅療養者)が無償で使えるようにしている。

リモートコネクトの多言語、自動翻訳の機能は医療以外にも活用できる。

(行政窓口、海外との取引、訪日外国人向けサービス など)

発熱パスポート https://fever.center/

発熱パスポート https://fever.center/

リモートコネクト https://remote-connect.info/

リモートコネクト https://remote-connect.info/

3.玉村町住民活動サポートセンターぱる 「ぱるチャンネル」による団体活動紹介

事務長 竹内 猛氏

はじめに、自己紹介および活動内容の紹介

2011~玉村町住民活動サポートセンター「ぱる」(公設公営)

2013~一般社団法人たまむら住民活動支援センターに業務委託(公設民営)

・ふるハートホールの貸館業務

・住民団体の活動支援

(団体が活動しやすい環境づくり、イベントの開催、行政ではできない業務:電動バス運行業務など)

登録団体の活動分野は、環境整備、福祉、文化、ものづくり、まちづくりなど幅広い。

現在、コロナ禍で休館中

→団体は活動停止状態

→活動継続の危機

→年に一度の活動発表、交流の場である「ぱる祭り」開催できない

その状況を打開するために、アナログからの挑戦(今までは紙ベース、リアルな集客イベント)

→YouTubeへのチャレンジ

「ぱるチャンネル」開設 2020年9月配信開始

団体活動紹介の動画を配信

- ぱる登録団体の活動紹介

- 玉村町の魅力紹介

- 企業の社会貢献活動

- JICA海外協力隊活動紹介

ぱるチャンネルの効果としては、動画撮影のために活動を継続した団体がいたり、動画をアップすることで、いつでもどこでも知人、親戚などいろいろな人に見てもらえる、またそのことで団体活動の励みになるという声があった。また、LINEなどにチャレンジしようとする団体が増え、スマホの操作に関する相談が増えたということも成果として挙げられる。

まとめ・・アナログのよさはもちろん大事だけれど、現在のコロナ禍でデジタル時代に応じた情報発信の方法も「あり」だと身をもって感じた。

ぱる ホームページ https://www.kyoudou-tamamura.org

ぱる ホームページ https://www.kyoudou-tamamura.org

ぱるチャンネルhttps://www.youtube.com/channel/UCwundMfzKn3gFBBNdzO9hPg/featured

ぱるチャンネルhttps://www.youtube.com/channel/UCwundMfzKn3gFBBNdzO9hPg/featured

DX事例発表会当日の様子(動画)

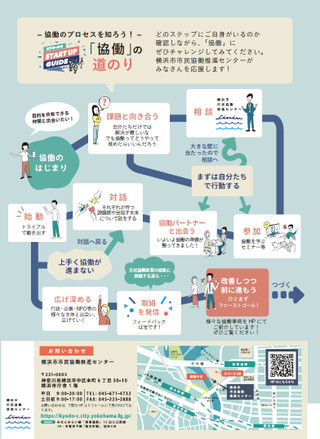

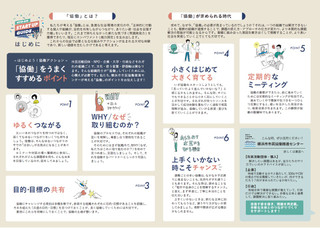

資料のイラストデザインも印象的でした。

資料のイラストデザインも印象的でした。

群馬県デジタルトランスフォーメーション課補佐 横堀知明氏

群馬県デジタルトランスフォーメーション課補佐 横堀知明氏 ZOBIエンタープライズの庭山さん(左)、六本木さん(右)

ZOBIエンタープライズの庭山さん(左)、六本木さん(右)

iphone編の様子

iphone編の様子