年末年始のお知らせ

NPO・ボランティアサロンぐんまから、年末年始開館日のお知らせです。

今年の開館は12月27日(土)午後8時まで

12月28日(日)~1月4日(日)の間は

お休みさせていただきます。

年明けは1月5日(月)10時から開館します。![]()

よろしくお願いいたします。

« 2014年11月 | メイン | 2015年1月 »

NPO・ボランティアサロンぐんまから、年末年始開館日のお知らせです。

今年の開館は12月27日(土)午後8時まで

12月28日(日)~1月4日(日)の間は

お休みさせていただきます。

年明けは1月5日(月)10時から開館します。![]()

よろしくお願いいたします。

福祉倶楽部おたがいさまは全国高齢者大会(2000年開催)に参加した

笠原さん、上原さん、大井さんにより2002年設立されました。

古くなった家を提供する人、ボランティアで運営を手伝う人、調理をする人など、

地域のみんなに訴え、みんなの力を借りて設立できた、

ひとりぽっちの高齢者をなくすための寄合所です。

介護認定を受けていない高齢者はデイサービスには通所できず、孤立しがちです。

寄合所では、絵手紙、オカリナ、パッチワーク、茶道、カラオケ、書道、短歌など、

様々な活動が行われています。

好きな活動に参加したい人が集まっています。

高崎市倉賀野町にできた福祉倶楽部おたがいさまに矢中町から10人参加していました。

その体験から矢中町でもおなじような寄合所ができないかという話が持ち上がり、

土地と家、備品を提供する人が現れ、開設したのが、

NPO法人矢中いこいの家ゆうゆうです。

矢中いこいの家ゆうゆうでも、高齢者がやりたい活動を、

地域の仲間を指導者として活発に行われています。

年間の利用者はのべ4000人になります。

会員は約120人、ほとんどの人が介護認定をうけていません。

年1回ふれあい作品展が行われ、新たな仲間を迎え入れています。

寄合所で声を出して、交流したり、楽しんだり、笑ったりすることは

介護予防や認知症の進行を抑える効果があるようです。

2つの施設とも大変元気で明るい年配の方たちのお姿が印象的でした。

2014年12月15日(月)、前橋市市民活動支援センター Mサポ会議室にて

NPO法人を対象に午前中、午後各2団体の個別相談会を開催いたしました。

関東信越税理士会群馬県支部連合会 前橋支部の井上英明税理士、池田雅彦税理士がご支援くださいました。

![]() 相談内容は

相談内容は

![]() 源泉について

源泉について

納期の特例について

半期10人以上だと毎月支払いだが、10人以下だと納期の特例がある。年内に税務署から資料をもらってくる。

10人以下だと1/10と7/10に報酬指導料、延べ人数を記入。

源泉にしたとき1月~3月は預り金になる。現金を取っておく。貸借対照表流動負債。

※アルバイト代の扱いは賃金ではない。雑給与。

![]() 外部指導者の講師に支払うために参加費を徴収したときは事業収益。

外部指導者の講師に支払うために参加費を徴収したときは事業収益。

会費は定款で定められた会員が支払う会費のこと。

雑費合計が他の科目合計より大きくなる場合は、内訳をみて科目変更したほうがよい

![]() 助成金獲得でステップアップする際の注意点

助成金獲得でステップアップする際の注意点

・助成金を使って課税対象の収益事業を開始する場合、収益事業開始届が必要

・助成金切れた後も、同じ事業を継続する場合は均等割が課税されるので、長期見通しを含めた計画が必要。管理費(固定費)の比率を減らしていく運営を行う。

![]() 注記に関する注意点

注記に関する注意点

理事長からの貸付金は貸借対照表と注記に記載(短期借入金)

複数事業を行っている場合は事業別損益の状況もしくは事業費の内訳を注記する。

補助金や助成金を受けている場合は使途が制約されている寄付金等の内訳を注記する。

![]() 事業区分について

事業区分について

助成金や委託事業を受けている場合、その事業のみの報告が求められるケースが多い。

事業を区分して管理すると報告が容易である。

事業報告、決算報告を、会員や市民に分かりやすく伝え、寄付やボランティア参加につなげていくことも大切。また自分達でも経営分析できる資料として活用していくことも大切

![]() 委託事業は税法上の収益事業とみなされるが、実費弁償の場合は届け出をだし、所轄税務署長の確認を受けたときは、その確認を受けたきかんについては収益事業としない場合がある。※実費弁償:委託金が当該業務のために必要な費用の額を超えないもの

委託事業は税法上の収益事業とみなされるが、実費弁償の場合は届け出をだし、所轄税務署長の確認を受けたときは、その確認を受けたきかんについては収益事業としない場合がある。※実費弁償:委託金が当該業務のために必要な費用の額を超えないもの

税法上の34業種の収益事業を行わない場合は減免申請手続きを行うと県民税、市町村民税の均等割りが減免される。減免申請手続き期限の4月末日前後までに決算書作成が間に合わない場合、も仮の決算書類を作成、後から差し替えることもできる。

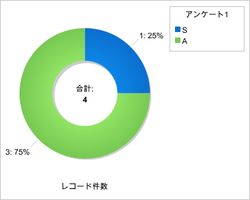

![]() 個別相談を受けた法人のアンケート結果

個別相談を受けた法人のアンケート結果

[感想]

どんな勘定科目を使用するのか理解できた。

簡単エクセル会計ソフトを提供してもらえたのがよかった。

NPO法人の税務に関し、知らなかったことをかなり取得できた。

会計のデータを整理することで、自分たちの活動につながることが理解できました。

ただデータを出すのではなく、役に立つデータを作っていきたいです。

明治ホールディングス株式会社は社会貢献活動の1つとして、障がいをもつ子ども達を支援している団体、震災による広域避難者の支援をしている団体を対象にお菓子を寄贈しています。

NPO・ボランティアサロンぐんまでは2008年より、日本NPOセンターからの依頼で明治製菓寄贈先の県内団体を推薦してまいりました。

今年は障がいをもつ子ども達の放課後等デイサービス事業を行っている3団体に寄贈決定いたしました。

2014年12月11日(木)サロンにて贈呈式を行い、3団体の代表者の方に出席いただきました。1団体につき、段ボール箱5つ分のお菓子が分配されました。

左:セサミ 新井慶之さん 右:リッカ 金子恵美子さん

左:セサミ 新井慶之さん 右:リッカ 金子恵美子さん

右:リンケージ 石川京子さん

右:リンケージ 石川京子さん

![]() NPO法人セサミ(館林)

NPO法人セサミ(館林)

障がいをもつ小学生を対象とした「セサミふれんず」、中・高校生を対象とした「セサミすまいる」を運営。

複数の学校から受入れがあるので、学校から施設まで子どもの送迎も行っています。

![]() NPO法人リッカ(太田)

NPO法人リッカ(太田)

放課後等デイサービス「ぼすけっと」を運営。障がいのある子どもをもつ保護者同士の自助カウンセリングも行っています。

![]() NPO法人リンケージ(高崎)

NPO法人リンケージ(高崎)

3歳から就学前の発達の気になる子どもを対象とした、発達支援ルーム「そらまめ」、

小学生から高校3年生までの障がいをもつ子どもの放課後デイサービスを運営しています。

上毛新聞記者の方に取材を受けている様子です。

![]() クリスマス前、多くの子ども達に喜んでもらえるといいですね。

クリスマス前、多くの子ども達に喜んでもらえるといいですね。

様々な社会的課題をビジネスの手法で解決する「ソーシャルビジネス」が今、世界中で注目を集めています。

日本経済新聞社は、ソーシャルビジネスの健全な発展と一層の理解促進のため、当分野の優れた取り組みを表彰する「日経ソーシャルイニシアチブ大賞」を実施します。

【募集対象】

2014年度中に活動実績があり、2015年度以降も事業の継続を予定しているソーシャルビジネスへの取り組み。次の3つの要件を満たしている事業を対象とします。

①社会性 社会的課題の解決を事業のミッションとしている

②事業性 ビジネス手法を用いて継続的に事業活動を進めている

③革新性 新しい事業モデルや社会的価値を創出している

【募集部門】(部門を決めてご応募ください)

国内部門:「日本国内の社会的課題解決を主な目的とする事業

国際部門:「日本国外」の社会的課題解決を主な目的とする事業

企業部門:株式会社などの企業が取り組む、社会的課題解決を主な目的とする事業

東北部門:東北復興を目的とする事業、または東北を活動拠点として社会的課題解決を

目的とする事業

【応募資格】

①社会的課題解決を目的とする事業に取り組む、NPOや株式会社などの法人

②収支情報をインターネット上に公開していること

【応募方法】

◇応募期間 2014年12月1日~2015年1月31日(土)

◇応募書類

①応募・推薦書

http://social.nikkei.co.jp/ から応募・推薦書をダウンロードしてご記入ください。

②応募団体・事業に関する資料(メール添付が難しい場合は郵送でも受付します)

◇送付先

応募書類①②を電子メールに添付して事務局あてにお送りください。

送付先メールアドレス nsia@nex.nikkei.co.jp

【入賞発表】

2015年4月下旬、表彰式は5月下旬

![]() 地球環境基金 助成金説明会&セミナー

地球環境基金 助成金説明会&セミナー

平成26年12月2日(火)18:30~20:30

昭和庁舎21会議室において、地球環境基金 助成金説明会&セミナーが開催されました。

平日夜間にもかかわらず、環境保全活動に関わる複数の団体から17名参加いただきました。

地球環境基金は、環境保全活動を行う民間団体(NGO・NPO)を支援するため、1993年

国と民間の拠出によって創設されました。2004年からは独立行政法人 環境再生保全機構に事業が継承されています。

まず初めに関東地方環境パートナーシップオフィスの伊藤博隆さんから挨拶があり、

平成27年度助成金の概要について、独立行政法人 環境再生保全機構の本城宏行さんから説明がありました。

左:伊藤博隆さん 右:本城宏行さん

![]() 助成金の特徴

助成金の特徴

![]() 募集案内のポイント

募集案内のポイント

![]() 申請書類を用いた要望書の書き方のポイント

申請書類を用いた要望書の書き方のポイント

団体の活動を整理して、やりたいことを考える!

目標活動計画⇒実施目標(アウトプット、具体的な数値~をする)⇒活動結果(アウトカム~になる)![]() 今年度の新規事業について

今年度の新規事業について

1.つり環境ビジョン助成

清掃など、おもに水辺の環境を構築するための活動

2.環境NGO・NPOの人材育成

就業5年以内の、若手プロジェクトリーダー育成への支援

後半は、地球環境基金の助成を受けたNPO法人まえばし保育ネットワークの理事である、村中祐邦さんと村田賢秀さんより、助成事業の内容について発表がありました。

左:村中祐邦さん 右:村田賢秀さん

![]() ヨーロッパには優れた木製遊具がある事例に反し、地元では前橋では木材も減少し

ヨーロッパには優れた木製遊具がある事例に反し、地元では前橋では木材も減少し

木工会社の多くが倒産している現状⇒木育事業を開始するきっかけに![]() 地球環境基金活用事業内容

地球環境基金活用事業内容

1木育研修

2木で作る活動 地元の木工業者と連携して、木製玩具を作る

3森へ遊びにいく活動

4木育教材(絵本)を作る活動 地元の絵本作家の協力

![]() 事業を終えて

事業を終えて

・NPO,学者、企業や他団体と連携することができた

・予算管理と事務処理は厳しいが勉強になった

・目標設定は明確、具体的に

・ある程度の自己資金の確保は必要(費用は清算払い式なので)

質疑応答では申請時の事業内容や活動実績、助成対象になる具体的な経費について10以上も質問がありました。

![]() 群馬県からも、採択される団体が出ますように!

群馬県からも、採択される団体が出ますように!

主催:独立行政法人 環境再生保全機構

協力:関東地方環境パートナーシップオフィス(関東EPO)

地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)

群馬NPO協議会