NPO・ボランティアサロンぐんま

- 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1 県庁昭和庁舎1階

- TEL:027-243-5118

- FAX:027-210-6217

サロン業務のご案内

- NPO相談・イベント情報・ボランティア募集・ボランティア活動希望などサロンの日常をお伝えしていきます。

- 群馬NPO協議会は群馬県よりNPO・ボランティアサロンぐんまの運営を委託されています。

開館時間のご案内

- ※2025年10月より、土曜開館時間が変更になります。相談、テーブル、コピー機利用は予約制となります。

- 開館時間

- 平日10:00~17:00

- 土曜日10:00~16:00

- 休館日日曜日、祝日、お盆期間中(8/13~17)、全館閉館日、年末年始(12/29~1/3)

- 荒天時(特別警報発令時、大雪等の場合)には休館となる場合があります。

最近の記事

2013年2月15日 (金)

2013年2月14日 (木)

第4回 ランチタイム見に来んさーと in サロン2013

青春の詩 (ギター弾き語り)

〇 演奏者 高橋 晃

本日のコンサートは、『青春の詩』と題して懐かしい70年代80年代のフォークソングをギター演奏でお聞き頂きました。 観客の皆様が、歌詞用紙を見なくても口をついて出る全9曲。 お昼のひと時、ボランティアの方が入れて下さったコーヒーを片手に、あの頃に戻れる優しい時間を共有出来た事に感動。 演奏・運営ボランティア・観客の皆様が作り上げる手作りコンサート。

立ち見の方も出る程の盛況でした。

〇 ボランティア 13名

開演前からボランティアの皆さんは、会場設営・コーヒーサービスの準備等お手伝い頂き コンサート終了後、演奏者の高橋さんとご一緒に食事会を行いました。

次回は、2月19日(火)ヘルマンハープ・クリスタルボールの皆様です。入場無料ですから、多くの皆様是非おいで下さい。 お待ちしております。 (鈴木)

2013年2月13日 (水)

ご近所NPOの集い in 前橋市市民活動支援センター

2月12日(火)19:00から20:30 前橋市本町の前橋市市民活動支援センターにて

団体間のネットワークづくりを目的にご近所NPOの集いを行いました。

伝統文化をキーワードに9団体が参加しました。

![]() ぐんま郷土芸能助っ人塾

H19 NPO法人設立 伝統芸能、郷土芸能の活動を支援

ぐんま郷土芸能助っ人塾

H19 NPO法人設立 伝統芸能、郷土芸能の活動を支援

![]() SIEN2 家庭に眠っているお宝 (ハードディスク テレカ 外国コイン等)を換金し寄付する

SIEN2 家庭に眠っているお宝 (ハードディスク テレカ 外国コイン等)を換金し寄付する

るなぱあくでのバルーン活動を紹介

目 鼻のシール手作りし オリジナルな風船の顔をつくる。 200円の参加費をとるが、

半分は材料費 半分は寄付。

この活動で材料費の捻出と100万円の寄付の実績につながった。

![]() 群馬の食文化研究会

失われつつある伝統食、地域の食材をつかった食べ物を発掘 PR

していく活動。

群馬の食文化研究会

失われつつある伝統食、地域の食材をつかった食べ物を発掘 PR

していく活動。

日常生活の中で伝統食を作っている人に協力してもらい、来場者に見てもらったり、食べてもらう。説明書きも添えるイベントを行ってきた。

食べ物を結節点にすると農業、医療、教育など多くの産業がリンクできる。 会員は100名

![]() 茶道無径会

赤城山に活動拠点があり、お茶をとおして社会貢献を25年間している。

茶道無径会

赤城山に活動拠点があり、お茶をとおして社会貢献を25年間している。

イベントに参加し、お茶会を開いている。 100人程度対応できる お席がにぎやかになる。

被災地支援イベントも行っている。 利益はユニセフに寄付している。

正会員15人 協賛会員200人

![]() 手をさしのべて 不登校 引きこもり障害児支援

手をさしのべて 不登校 引きこもり障害児支援

妊婦のころから集える居場所作りと子育て支援

バルーンアート、チンドンの団体と連携し、子供たちに日常生活ではなかなか交流できない人たちと交流できる機会を提供してきた。

![]() 前橋の中間支援センター 情報誌とぺぽ祭りちらし

前橋の中間支援センター 情報誌とぺぽ祭りちらし

市民活動支援 相談受付 打ち合わせ場所の提供

![]() ブナの木 小学校に出向き、演劇を行う。小規模学校、幼稚園にも対応

ブナの木 小学校に出向き、演劇を行う。小規模学校、幼稚園にも対応

小学校の行事が減る中、実施数が減少してきている。

![]() マルクシアター 世界遺産をバックアップ 脚本を書き上演したり、

マルクシアター 世界遺産をバックアップ 脚本を書き上演したり、

上州弁の劇を上演

前橋の小学生に90分間で、ダンス、踊り、セリフのワークショップを実施

着物のあわせ、器の置き方など所作がわからない

時代的な食べ物や基本的な歴史など他団体と連携することにより教えてほしい

![]() NPO・ボランティアサロンぐんま

NPO・ボランティアサロンぐんま

前橋にはこのほか国際的なNGO活動を文化芸術でおこなっている群馬ゾンタクラブ、

厨橋CINDON倶楽部があることを紹介

交流会では、文化芸術分野では高齢化がすすみ、次世代の人材育成の必要性があるため、小学生など子どもへのアプローチが重要と考えていることが複数団体からあがりました。

子育て支援をしている団体から、子供たちが現在置かれている状況などが紹介され、

感情表現が下手、感情的な部分を育てる環境が減っているので、伝統芸能、文化劇術的な体験が大切だという話もでました。

伝統芸能、文化芸術関係は活動資金調達が困難な面も抱えており、パンフレットに会員募集、会費払込取扱票をつけると、資金調達につながるという話題もでました。

2013年2月 5日 (火)

2013年2月 4日 (月)

始めたい人のための、ボランティア入門講座

☆ 第1回 平成25年2月2日 (土) 午前10:00~12:00

会場 高崎市中央公民館 第2学習室 (2F)

始めたい人のための、ボランティア入門の開校式・インフォメーション講演を行いました

講師は、NPOボランティアサロンぐんまのコーディネーター 小松原 潤子

日本におけるボランティアの歴史・特性・魅力・講師小松原のボランティアを始めた体験

又、始めたい方々を手助けする場としての、NPOボランティアサロンぐんまの業務紹介

支援内容・セミナー他を解りやすく、映像・資料で見て頂きました。

本日の第1回目を含めて、3回の学習となります。

◎ 第2回 平成25年2月9日 (土) 午前10:00~12:00

会場 高崎市中央公民館 第1学習室 (2F)

内容 ボランティアやってます 質疑・応答

講師 高崎市ボランティアセンター 伊藤 岳央

NPO法人 手をさしのべて 理事長 桜井 信冶

◎ 第3回 平成25年2月16日 (土) 午前10:00~12:00

会場 同上

内容 やってみようボランティア 『タオル帽子づくり』

講師 認定NPO法人 じゃんけんぽん

本部事務長 目崎 智恵子 協力者 5名

(鈴木)

2013年1月31日 (木)

ご近所NPOの集い in 地球温暖化防止センター

1月29日(火)19:30から21:00 前橋市城東町の地球温暖化防止センターにて

団体間のネットワークづくりを目的にご近所NPOの集いを行いました。

![]() 群馬県介護タクシー 3名

群馬県介護タクシー 3名

ベロタクシーの調査研究報告、

![]() 赤城

赤城

蝶の保護活動、

![]() 赤城自然塾 1名 赤城

赤城自然塾 1名 赤城

![]() エ

エ

その後フリーディスカッションを30分行い、

![]() NPO・ボランティアサロンぐんま コーディネーターの三線の演奏、

NPO・ボランティアサロンぐんま コーディネーターの三線の演奏、

沖縄出身の群馬NPO協議会職員に沖縄民謡を教えてもらい踊りました。

沖縄のお菓子 ちんすこう と さんぴん茶をご用意しました。

後半はセンター系の団体3団体が活動紹介しました。

![]() NPO・ボランティアサロンぐんま 4名

NPO・ボランティアサロンぐんま 4名

他地域の環境系の活動紹介をしました。

おおた町の先生見本市、渋川の大人の夜の遊園地

![]() まえばし市民活動支援センター pepo 1名

まえばし市民活動支援センター pepo 1名

センター紹介と毎週木曜日 お昼を持ち寄って一緒に食べるゆるカフェについて

![]() 地球温暖化防止ぐんま県民会議 4名 (会場を提供していただきました。)

地球温暖化防止ぐんま県民会議 4名 (会場を提供していただきました。)

国、県と連携した事業、自主事業として環境に関する、映画界やセミナーについて

代表の西薗先生からは環境だけを独立させるのではなく、生活や企業活動のなかに環境的なエッセンスを盛り込むことが大切とこの交流会についてまとめていただきました。

いままでお互いの活動を知り、一緒に活動するあらたなアイディアが生まれそうな雰囲気がありました。

![]() 最後に沖縄民謡を踊り閉会となりました。 動画36秒↓

最後に沖縄民謡を踊り閉会となりました。 動画36秒↓

2013年1月29日 (火)

第2回 ランチタイム見に来んさーと 琴の調べ

本日の見に来んさーとは 琴の調べでした。

越天楽

チャルダッシュ

など和洋取り混ぜ、楽しいひと時でした。

運営ボランティア12名、聴衆58名でした。

演奏は生中継し、一部保存してあります。

演奏、片付け後演奏者、ご主人様を交えボランティアの皆さんと楽しい食事会をしました。

2013年1月22日 (火)

ランチタイム見に来んさーと チェロソナタ

平成25年1月22日 13:20から13:50 NPO・ボランティアサロンぐんまにて

ランチタイム見に来んさーとが行われました。

本日はチェロ 小野恵美さん ピアノは伊藤正さんです。

コンサートの30分間をフルに、

ラフマニノフ チェロソナタ ト短調 作品19 第1楽章、第3楽章、第4楽章を演奏していただきました。

演奏動画 3分弱

演奏前に譜面をみせていただくと、ピアノの譜面は音符が真っ黒に並んでおり、

簡単に弾ける曲ではないということが想像できました。

素晴らしい演奏に感動し、楽章の間にも拍手が思わず出てしまいました。

演奏の模様はustreamで生中継しました。

演奏後、演奏者、ボランティアの皆さんで一緒に食事をしながら、交流しました。

2013年1月15日 (火)

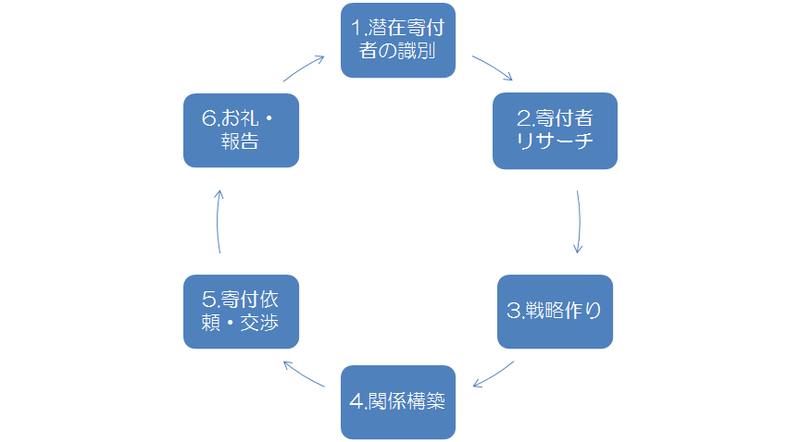

認定NPO法人支援講座 第3弾「寄付集めの実務」報告

平成25年1月12日(土)10時~12時、13時15分~15時15分、県庁昭和庁舎21会議室にて

有限会社アーツブリッジの伊藤美歩さんを講師にお招きし、認定NPO法人支援講座第3弾「寄付を集める」を実施しましたので報告します。

今回は「ファンドレーザーは何をするのか?」をテーマに、ご講演をいただきました。

(この講座は、日本ファンドレイジング協会の準認定ファンドレイザー受験のためのポイント取得対象です。今回の講座を受講された方は4ポイントの取得になります。)

NPO法人、社会福祉法人、任意団体、個人など、28名のご参加をいただきました。

伊藤さんはアメリカのオーケストラホール建設のための資金調達を行った経験者です。

ファンドレイジング実務経験をもとに、寄付募集のための具体的な行動についてのお話いただきました。

途中組み込まれたグループワークでは、それぞれの夢を語り合い、その夢を形にしていくためにファンドレイジングがあると実感できる時間をとっていただきました。

セミナーの内容

「ファンドレージング」とは単なる資金集めではなく、、団体が持つ夢や目標をかなえるため、先ずは、団体のファン(共感者)を増やし、その後も強烈なファンになっていただくことにあります。

ファンドレイジングの取り組みは大きく3つあります。

![]() 環境・インフラ整備

環境・インフラ整備

![]() 支援依頼のメッセージを作る

支援依頼のメッセージを作る

![]() 人的体制(理事・ボランティア、スタッフ)を整える。

人的体制(理事・ボランティア、スタッフ)を整える。

![]() 多様な支援メニューを決める

多様な支援メニューを決める

![]() 寄付受入れ体制(web申込、オンライン決済等)を整備する。

寄付受入れ体制(web申込、オンライン決済等)を整備する。

![]() コミュニケーションツール(印刷物、ネット上のツール等)を作成する

コミュニケーションツール(印刷物、ネット上のツール等)を作成する

![]() 寄付者管理データベースを整備する

寄付者管理データベースを整備する

![]() 対寄付者との関係構築活動

対寄付者との関係構築活動

寄付者がステップアップしてもらえるよう、寄付者管理のサイクルのひとつひとつを、具体的に学びました。

![]() 活動の見直し

活動の見直し

![]() 活動の評価

活動の評価

![]() 結果の分析

結果の分析

![]() 今後の計画に役立てる

今後の計画に役立てる

ファンドレイジングは統計と確率をもとに、計画とスケジュールをたて、

地道な活動を継続していくことで、結果がでてくることがわかりました。

講座終了後は、講師の先生を囲んで参加者との交流会もおこなわれ、活発な意見交換することができました。ご経験豊かな伊藤さんのご講演をお聴きして有意義な一日を過ごしました。