NPO・ボランティアサロンぐんま

- 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1 県庁昭和庁舎1階

- TEL:027-243-5118

- FAX:027-210-6217

サロン業務のご案内

- NPO相談・イベント情報・ボランティア募集・ボランティア活動希望などサロンの日常をお伝えしていきます。

- 群馬NPO協議会は群馬県よりNPO・ボランティアサロンぐんまの運営を委託されています。

開館時間のご案内

- 開館時間

- 平日10:00~17:00

- 土曜日10:00~17:00

- 休館日日曜日、祝日、全館閉館日、年末年始

- 荒天時(特別警報発令時、大雪等の場合)には休館となる場合があります。

ウェブページ

最近の記事

2011年3月12日 (土)

2010年9月23日 (木)

NPO法人会計基準の解説動画

会計税務専門家ネットワークの脇坂さんが解説した動画が←クリックすると見られます。(40分)

資料のダウンロードの仕方の説明

動画の横に説明している資料が表示されており

大変わかりやすいです。

ユーチューブでも分割してアップされています。(色つき文字をクリックして下さい)

・NPO法人の会計基準①-はじめに準備して頂きたいもの- (2:48)

・NPO法人の会計基準②-会計基準策定の経緯 (9:51)

・NPO法人の会計基準③-1. 収支計算書から活動計算書へ- (9:26)

・NPO法人の会計基準④-2. 事業費も形態別分類 3. 使途制約のある寄付金 (7:37)

・NPO法人の会計基準⑤-4.ボランティアの会計 5.小規模法人の対応 (7:19)

2010年9月19日 (日)

失敗しない委託契約

NPOと行政の委託契約において、住民監査請求や告発トラブルが茨城県、岩手県でおきています。

何がおこっているのだろうと色々情報収集するなか、様々な課題が見えてきました。

きちんと問題を整理し、学習できるような機会がないか探していたところ、新潟の上越市で失敗しない委託契約という勉強会が9/11にあることがわかりました。

くびき野NPOサポートセンターが主催し、持続性のある運営と継続的なサービス提供のために、というサブタイトルで上越市市民プラザで開催されました。

講師の四日市大学総合政策学部教授 松井真理子さんから、「NPOと行政の協働を進める委託契約のあり方」について色々お話しをうかがいました。

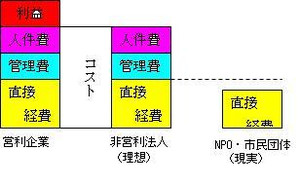

委託契約の現状分析で再認識したことは

契約の積算において客観的な積算基準がないこと

直接費のNPOの人件費への理解不足から、スタッフ人件費が含まれない契約が70%以上であること

直接費が不十分な現状の中、間接費を積算した契約は4.5%とほとんどないこと

これによりNPOは間接費を生みだす手段として、身を削るか、実態と異なる積算をするというモラル低下が問題

NPO側も税金をはじめ、会費、寄付という公金で事業を展開する以上、必要な経費は必要なものとして、しっかり積算し、正しく活用し、情報公開が求められているということがよくわかりました。

積算をしっかりする(フルコストリカバリー)という考え方が大変参考になりました。

イギリスのACEVO(Association of Chief Executines of Voluntary Organisations)が

研究・提言した間接費には下記のような内容が含まれます。

①事務所コスト(家賃、施設維持費、光熱水費、パソコン、事務所机等)

②本部機能コスト(代表・事務局長等に関する諸経費、財務、人事に関する諸経費等)

③ガバナンス・戦略開発コスト(税理士等経費、理事会費、研修費等)

④資金調達コスト(寄付イベント、DM等資金調達にかかる経費)

NPOのコストへの理解を高めるツールとして有効ではあるけれど、

サービスの売り手としてのNPO側が主張するコストがそのまま通用するわけではなく、

行政・市民が求めるサービスへの対価としての価格とのバランスの中、限界もあることは

理解しておく必要があるようです。

2010年6月14日 (月)

(財)群馬県観光国際協会訪問

(財)群馬県観光国際協会に、山口章専務理事をお尋ねしました。

群馬NPO協議会総会(6/5)の後に講演をしていただき、その御礼方々、お話を伺いました。

講演(「群馬の観光振興に果たすNPOの役割」)も大変興味深く拝聴しましたが、

直にお会いしてお話をうかがうと、また色々な事をお聞きすることができました。

気さくに和やかにお話して頂きました。ありがとうございました。

by齊藤

2010年2月12日 (金)

ファンドレイジング・日本2010

2月6日(土)、2月7日(日)ファンドレイジング・日本2010に参加してきました。

ファンドレイジングの成功事例が多数紹介されました。

その中で、特に印象的だったものを紹介させていただきます。

![]() 基調講演では

基調講演では

ヨーロッパのファンドレイジングの現状紹介で、ファンドレイザーという資金調達専門の人材がいることが紹介されました。

お金のことばかり気にしているとよい活動はできないから、資金調達の係を組織内に置いたり、会計士のように外部支援で依頼したりするようです。

ファンドレイザーは成功事例を求めて、地域、国、世界とあっという間にグローバルな活動に発展していきます。

分科会では

![]() 楽しみながらファンドレイジング

楽しみながらファンドレイジング

チャリティーコンサート、スポーツ大会、パーティー、落語会など楽しみながら寄付してもらう仕掛けを色々紹介

![]() 寄付付き商品(コーズ・リレイテッド・マーケティング)

寄付付き商品(コーズ・リレイテッド・マーケティング)

アメックスの自由の女神修繕キャンペーンやボルビックなどの飲料水で有名な寄付付き商品は、今後地域性を活かした展開が予想されます。

差別化出来ない商品や、ブランドが確立していない商品は、代金の一部が地域の子育て支援や環境活動に寄付されることで、購入動機へつなげていくというものです。

例えば地域ブランドの牛乳の売り上げの一部が地域の子育て支援に回るとか、フードマイレージが少ない地産地消の農作物の売り上げが地域の環境活動を支援するそんな仕掛けが今後期待されています。

![]() かぶりケーションという頭にかぶり物をつけ肩書をはずすと、柔軟なコミュニケーションができ、思わぬ効果がうまれることのワークショップ

かぶりケーションという頭にかぶり物をつけ肩書をはずすと、柔軟なコミュニケーションができ、思わぬ効果がうまれることのワークショップ

![]() 資金調達の体質を改善する戦略設計として7つの原則、7つのステップ

資金調達の体質を改善する戦略設計として7つの原則、7つのステップ

![]() 子どもの労働禁止を支援するACEが4年間で成長した経営方針

子どもの労働禁止を支援するACEが4年間で成長した経営方針

チョコレート生産国ガーナ支援のために行った、しあわせへのチョコレートキャンペーン(てんとう虫チョコ)

手作りCMネット配信 自分たちでCMつくってしまうことにびっくりしました。

私たちも真似してみたいです。ミニコンサート動画をアップしているので、技術的には可能です。

![]() 寄付者とのコミュニケーションを効率化するため、ブラックバードというデータベースが紹介されました。これはアメリカの企業が20000の非営利組織向けにサポートしています。EXCEL、Accessではないデータベースソフトを利用した場合の機能比較がされました。

寄付者とのコミュニケーションを効率化するため、ブラックバードというデータベースが紹介されました。これはアメリカの企業が20000の非営利組織向けにサポートしています。EXCEL、Accessではないデータベースソフトを利用した場合の機能比較がされました。

![]() クロージングでは

クロージングでは

寄付者の権利宣言2010と、

集めた金額ではなく、人々に感動と笑顔を与えたファンドレイジングを行った団体を顕彰します。今年は世界の子どもにワクチンを日本委員会の人間はどうして寄付するのだろうをエッセイにする「僕のルール私の理由」が選考されました。

![]() イベント中ツイッターで参加者が感想や意見をどんどん投稿していました。共通の合言葉(#ハッシュタグ)を投稿につけておくと、検索で関連投稿を全部みることもできます。私も帰って早速登録しやってみました。なんだかまだよくわかりませんが、とにかく試してみます。

イベント中ツイッターで参加者が感想や意見をどんどん投稿していました。共通の合言葉(#ハッシュタグ)を投稿につけておくと、検索で関連投稿を全部みることもできます。私も帰って早速登録しやってみました。なんだかまだよくわかりませんが、とにかく試してみます。

![]() 来年は2月5日(土)2月6日(日)に開催されます。

来年は2月5日(土)2月6日(日)に開催されます。

2009年4月 5日 (日)

NPO法人会計基準策定 キックオフイベント

NPO法人会計基準策定 キックオフイベント

「NPO法人の会計基準をつくろう!~NPO法人の信頼性向上のために~」

2009.3.31全国のNPO支援団体有志が呼び掛け団体となり、NPO法人会計基準協議会を立ち上げ、1年をかけて市民参加型でNPO法人の会計基準の策定するプロジェクトを始動するキックオフイベントが開催されました。

NPO・ボランティアサロンぐんまのコーディネーターをしながら、県内市民活動団体の決算書のいくつかを見る機会がありました。

なかには、これでいいのかなぁ![]() と思ったことがありました。

と思ったことがありました。

![]() 自主事業のほかにいくつかの委託事業を行っているのに、

自主事業のほかにいくつかの委託事業を行っているのに、

事業ごとに区分せず、人件費、交通費、などを合算している決算書を見たことがあります。

設立当初、自主事業だけでしたので、人件費、交通費、など区分しています。

委託事業や助成事業が増えても、決算書の様式の継続性を保とうとするのか?、

それぞれの事業区分をせず、人件費、交通費などを合算してしまうようなことがおきています。

これでは、事業の資金バランスをみたり、お金がなくても、やらなくてはいけない事業の資金をどのように捻出したらいいのかというような経営分析ができないのではないでしょうか?

行政からの委託事業を行った場合、このような決算書をみても、一般市民は税金である委託金がきちんと使われているのか判断できません。

![]() 繰越金の一部を当期収入に入れ、当期収支はプラスなのに、総資産が前年度より減っているというような収支計算書もみました。

繰越金の一部を当期収入に入れ、当期収支はプラスなのに、総資産が前年度より減っているというような収支計算書もみました。

任意団体なので、財産目録や貸借対照表は作成していませんから、気付かないのかもしれません。

おかしいのではと質問しましたが、担当者が途中でかわり引き継いでいること、

途中経過も役員に報告ずみで承認されているので変更できないということでした。

![]() 担当者間の内部資金移動を収入に入れ、それぞれの担当者が同額支出計上している決算書もみました。

担当者間の内部資金移動を収入に入れ、それぞれの担当者が同額支出計上している決算書もみました。

収支と資産総額はあうのですが、内部資金のやり取りをすればするほど、収入額と支出額が打ち出の小槌のようにどんどん増えていました。

このような決算書でも監査を通ってしまうのが現状のようです。

監査が機能するということも大切だと思いました。

非営利組織評価基準検討会

2009.4.1都内の学術研究センターにて、第1回非営利組織評価基準検討会が開かれました。

多様なNPOが設立されている一方で、規律やガバナンスが整わないもの、およそ公益活動とかけはなれた活動を目的としたものも増えている現実は、NPOセクターの社会的信用を落とすことが懸念されます。

健全な非営利活動のモデルとはどういうものであるかを研究者と実務者で議論されます。

第1回目ではその視点が議論されました。

財務面からみた持続性

イノベーティブな組織という視点、

評価基準に活動が市民社会の形成にどう貢献したかという視点

良い組織、悪い組織をきめるようなことは望ましくない

詳細は言論NPO「非営利組織評価基準検討会」報告